重要な契約には職人の手による印章を備えましょう!

草々の呼びかはしつつ枯れてゆく

【作者】相生垣瓜人

先日、特別国際種事業者登録の更新を致しました。

それは、象牙材を扱う業者としての登録更新です。

パソコン画面から登録申請用紙に登録内容を書き込み、プリントアウトして、認印を捺印して郵送すると、新たな登録番号を頂けるというものです。

ここには、認印が必要でした。

また、新たな仕事の関係上、特許庁に申請をしたのですが、それにも認印を求められました。

お店のお客さんですが、猟銃所持の申請更新手続きに、認印を忘れられたので、既製の認印をご購入下さいました。

それらの認印が来年には法律を変えてまでも廃止になります。

今現在は必要なので、それらの手続きには認印は求められます。

印章店に購入に来られるお客様が、来年春から無くなるということです。

99%以上の押印廃止となるので、今までの押印機会が一挙に無くなります。

無くなると、おそらく規制の認印はゴミとなる事だろうと予測します。

卒業記念にもらった認印もあまり活躍しなくなります。

業界団体の政府への働きかけにより、【実印や銀行印など重要な契約に使用する印章は今後も変わらず必要です】という回答を明白にすることが出来ました。

お蔭様で、実印と銀行印のご注文が現在増えてきました。

有難うございます。

しかしながら、使用者の立場に立てば、重要な契約は日常茶飯事ではなく、めったに捺すことの無い重要な印章となります。

来春より印章需要は明らかに激減することと思います。

そして、その重要印章をオモチャのようなパソコン印章やフォント印章で作製していたのでは、重要という言葉が、将来的には瑣末という言葉に置き換わらないように作製現場への規範とモラルの在り方をしっかりと徹底して頂きたいと希望致します。

それは、今回の押印廃止を引き起こした土壌がコロナ禍という問題だけでなく、印章業界の製作現場にあり、価値無き印章の大量生産をしてきたつけであるということを再認識する必要があるという事です。

そうしないと、いずれは実印や銀行印も同じ道をたどる危険性が潜んでいる、いや今も進行していると言って過言ではありません。

http://www.inshou.or.jp/inshou/common/pdf/2020datsuhanko.pdf

この公益社団法人全日本印章業協会の「脱ハンコについて」というアピールに、私としては付け加えたいことがあります。

それは・・・

【実印や銀行印など重要な契約に使用する印章は今後も変わらず必要です。そのご依頼は、きちんとした職人の手づくりの印章店へ】

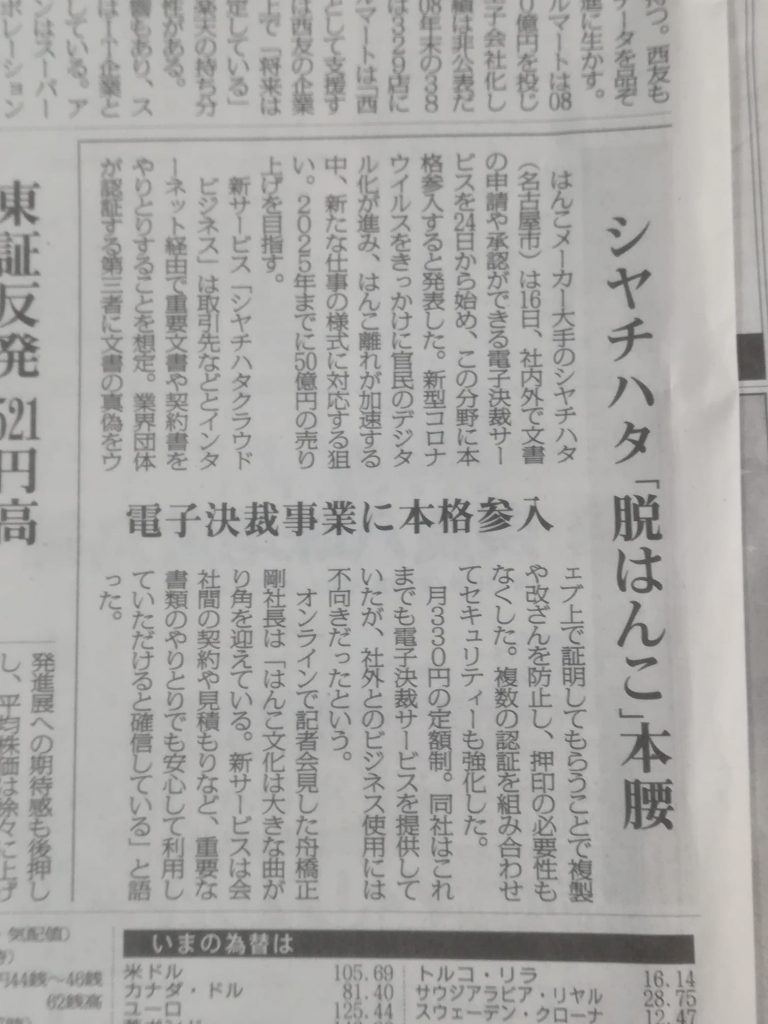

posted: 2020年 11月 25日「シヤチハタはハンコの会社ではありません」

菊人形問答もなく崩さるる

【作者】藤田湘子

「シヤチハタはハンコの会社ではありません」

この記事を読んで、なるほどなと思いました。

私のお店は、何代も続いてきた老舗の印章店ではなく、私が初代、しかも脱サラの印章業界外部から仲間に入れて頂き、技術一筋で、今は古株としてうるさがられる存在です。

外部から入った修業時代、この業界に違和感を持ったのが「シャチハタ」と消費者から呼ばれているインク内蔵の浸透印(?)でした。

修業当初、明けても暮れても印刀を砥ぎ、印影を見つめるという生活でした。

その後、業界誌の誌上講習会への出品を始めました。

印影を取って送って添削して頂くのですが、「印影の取り方悪し」とか「印影にムラがある」「丁寧な印影に心がけましょう」という講評が帰ってきました。

印影一つ取るのも技術なんだ、奥の深い世界だと驚きました。

先生、先輩に聞くと、印泥という中国産の朱肉を使っている。

しかも、その種類も多く、扱い方も難しい。

流石に、プロの最先端は違うなぁと思いました。

朱肉の勉強もしていくと、朱肉あっての印章だという事が理解できるようになりました。

通常の印刷インキは、経年劣化して印刷が薄くなり、ついには消えてしまいます。

墨と朱肉は経年劣化せずに残ります。

高級な朱肉には、地球環境に悪い硫化水銀が入っているから紙が劣化してもその姿かたちを留めるのです。

シャチハタ(シヤチハタ)と呼ばれる浸透印はインキが紙に写るもので、経年劣化を前提として存在するものです。

ですので、登録印としては使用できないのです。

何故、それを印章店は一生懸命に販売されるのだろうかという疑問がありました。

昔からの慣習なのだろうか?

売れるから売っているのだろうか?

未だに、私なりの解答はありません。

印章店で印章としての付属品や、ゴム印を販売することは理解できます。

朱肉から対立軸にあるインキですので、必然的に印章の価値を低下させる役割を少しずつ消費者に啓蒙していくもので、朱肉を付けて捺す印章を売れ無くしていくものです。

先日のシヤチハタさんの記者会見や、25年前からデジタル分野に進出してきたという方向はよくわかります。

それは、「シヤチハタはハンコの会社ではありません」からなのです。

私が分からないのは、印章店は印章を商材として販売するというアイデンティティがあるのだろうかというところです。

脱ハンコ騒動後の印章業界は、デジタル化と共に歩む塊と、きちんとした印章を販売しようという塊の二つに分断されていく事と思います。

デジタル化と共存される塊は、印章の本義を捨てると思います。

そうしないとデジタルと共には歩めません。

先日、大印展や大阪の技術の在り方を作ってきた古参の先生方と会食をした時に、現役で商売をされている80歳をまわられた先生がこのように言われました。

「今まで、既製の認印のタワーとシヤチハタのネーム印のタワーを命がけで毎朝外に出してきたが、コロナ禍の脱ハンコ騒動で、それらを全て廃棄して、きちんとした印章の販売に専念するようにした。

考えると、それらは店の売り上げの一割に現在満たない状況だ、それを命がけで毎日出す事より、より良い接客に心がけた方が、心身ともに健康でよい。」

大先生に拍手です。

菊人形を作る職人さんには綺麗につくろうとか、動きを感じられるようにしようという問答があると思いますが、壊される方には問答がありません。

脱ハンコ騒動もコロナ禍により、いろんな疑問が洗い流されていくように感じます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/72df538fc895f281cafb4e1434e45ce9c0cea869

posted: 2020年 11月 21日

印章技術の道行きは職人の手で

印章の中には、多様な要素が織り込まれています。

例えば、印章技術を一つとってみても、大陸の漢字文化を内包し、西洋活版印刷技術の発明による木口木版技術と結合しています。

お客さんは、その彫刻方法はやはり中国の篆刻技術から日本に入ってきたと思われている方がほとんどですが、そうではなく印刀という荒彫りの道具のもとは、西洋木口木版のビュランに由来するものです。

しかし、その西洋木口木版もビュランによる彫刻にとどまりますが、印章は仕上げ刀という片刃の刃物を使い仕上げます。

それは日本独特の考え方であり、美的センスの表れであろうと推察します。

日本刀の技術も「鉄の技術」と言われています。

西洋の分析化学では、同じ成分を使用しても作れなかった技術であります。

逆にドイツのゾリンゲンのナイフに応用されました。

日本刀は、平和な時代になっても、現在の日本においても、その技術は継承されています。

それだけの価値があると認められているからです。

また、刀装具の一つでもある鐔(つば)は、美術品としての高い価値を評価されているのと同様に、その彫金技術も造幣局の技術に継承されて行ったりしています。

着物も洋服に押されて、普段着としての役割の位置にはあらず、ハレの日の文化として位置づいていますが、その技術は染色、織技術、文様・柄などのデザインとして分離していき、各々の場所で価値を認められ日本文化の一翼を担っています。

印章技術もいずれは、そうなる事だろうと思います。

デジタルで作られたハンコは、電子印鑑であるのかも知れませんが、印章ではありません。

きちんとした印章は、日本刀や着物同様に、きちんとした職人の手(技術)により作製されるものです。

印章技術の道行きは、けっしてデジタルのエンジニアに導かれるのではなく、印章の本義を知り尽くした職人により導かれることだろうと推察します。

それは、西洋技術がなしえなかった日本刀の技術と同様に。

posted: 2020年 11月 17日

印章とデジタルの共存はあり得ません

団栗の己が落葉に埋れけり

【作者】渡辺水巴

先日、私が加盟させて頂いている公益社団法人全日本印章業協会(以下、全印協)の会長が、河野大臣のツイッター記事に抗議のために、自民党の二階幹事長と面談されました。

そして昨日、河野大臣が衆院内閣委員会で、「押印廃止」と彫られたはんこの写真をツイッターに投稿して業界団体の反発を招いたことに関し「しっかりとその意図が伝わらなかったことはおわびを申し上げたい」と述べました。

コロナ禍のリモートワークの邪魔者という印章無用論から始まり、河野大臣の脱ハンコ宣言ともとれる発言と行動、そして今回の「押印廃止」と彫られたハンコのツイッター発信、これらに対して、山梨県知事をはじめ日本の印章制度・文化を守る議員連盟の政治的行動はニュースで見聞きしたり、印章政治連盟の報告をお聞きしたりしましたが、全印協の姿勢というものがはっきりしていなかったように感じておりました。

今回の会長の行動と、二階幹事長に渡した「要請文」の内容を読むと、漸く業界が一連の行動に対応してくれたという実感があります。

その「要請文」の内容が全印協の立ち位置だろうと思います。

大いに同意するところでありますが、それまでのデジタル化に一定の理解を示されてきた政治的行動に対しては若干の違和感を抱いてきました。

まず、私自身の意見を述べます。

私は、第三者が作られた印章やパソコンで作製された印章を右から左に商っているのではなく、私の手を通して作られた唯一無二の印章をお客様にお渡ししている・・・印章という商品を彫刻して販売している印章店の職人であり経営者です。

どちらかと言うと、職人気質のアナログ人間です。

押印を廃止するデジタル化には反対です。

何故ならば、これ以上の押印回数が減ることには反対だからです。

押印の機会が減少すれば、どうなるのか、平成10年から施行された「押印廃止ガイドライン」により、役所に行けば、多くの書類が押印することなく、身分を証明するものを提示すれば発行されるようになりました。

業界自体は、それに対して政治への働きかけを含めた署名活動などの反対行動を展開して、書類に「印」の文字を残しましたが、ほとんどの書類を発行して頂くのに、ハンコを持参して「印」の上に捺しても、運転免許証を忘れると発行してもらえない状態となりました。

何のための「印」の字なのだろうか。

役所に行くのにハンコがいらなくなりました。

そうこうしていると、今度はコンビニで印鑑証明や住民票が発行されるようになりました。

そこにもハンコはいりません。

どんどんと押印機会が減り、それは印章の価値を低下させる役割を担っていきました。

今度は、法律を変えてまで、印なき婚姻届や確定申告書を作ろうとしています。

デジタル化と印章は、共存していくと言われる業界の方がおられます。

作り手として、とても違和感があります。

作っていて、それがデジタルと共存できるものかどうかが分からないのかなと不思議でなりません。

印章を作る行為はアナログであります。

印章自体もアナログであります。

押印行為もアナログであります。

アナログとデジタルは共存できるのでしょうか。

電子印鑑というデジタルのなかに印影を表示するということが頭に過ぎる方がおられるかもしれません。

デジタルで作る印影は、そのままデジタルで完全表記されます。

アナログで職人が作った印章は、そのままデジタル化できませんし、デジタル化自体が不可能です。

何故なら、【デジタル化によるアナログ情報の変質はまぬがれない】からなのです。

圧倒的にアナログの情報量の方が多いのです。

デジタルは、全てのデーターを0か1で処理します。

0と1の間は、情報から欠落していくわけです。

丸い画像を描いても、職人が描く丸い形と比較すると、その形は似ているようですが、違ったものになってしまうというわけです。

ですので、職人が綺麗に仕上げた文字の線をデジタル化すると、現物とは似て非なるものになるというわけです。

詳しくは、こちらを参考にして下さい。

https://giraffeong.com/computer/162

デジタルは、「正確である」「劣化しにくい」「コピーによる劣化がない」「伝送による劣化がない」「再現性が高い」などのメリットがあります。

しかしながら、印章はアナログであります。

アナログの特性は情報量が多く、表現も豊かな反面、再現性が乏しく、コピーしにくい・劣化しやすいのが欠点ですが、情報が全て飛ぶことは稀であり、部分的に修復できることも多いため、その確実性が重宝される場合も多々あります。

そのアナログの特性を生かしたものが、印章だと私は思います。

デジタル化と印章は共存するのではなく、きちんと【住み分け】をするべきだと私は考えます。

印章業界、とりわけ政治連盟のみなさまからは、ひょっとするとお叱りを頂く発信かもしれませんが、この違和感は作り手である職人として抑えきれずに記させて頂きました。

一流の職人が仕上げた印章の個性あふれる綺麗な線は、決してデジタルで表せません。

posted: 2020年 11月 12日ガンバレ!全国の腕のある印章職人

私のブログに頂いたコメントです。

「今回の押印不要の件で山梨県知事や印章業界が反論してますが一印章ファンとして疑問をもつ点はただ地域の産業を守る、または過去からの伝統という防波堤を破られ対岸の火事ではないと気づき焦っているとしか受け取れないのが寂しいです。先生のように以前から技術の復興を唱え多様な方面でご尽力された方が訴えるなら心に響くでしょう、しかし今初めて騒ぎ始めた方達はPC印章や自販機、占い、キャラ印章等の技術軽視を許容してきた集団ではないのでしょうか?許容ならまだしも占い等開運印鑑は使用者を騙す霊感商法という悪質極まりない愚物です。今こそ本物の技能者の力を、技術を示すときです!明日どうにかなるという問題ではありませんが、本物は必ず残ります、本物は人の心に響きます、その時まで技術を錬磨してきた方達に何とか踏みとどまり頑張ってほしいと心から願います。」

頂いたコメントに対して、お返事させて頂いた内容です。

「再びのコメントを賜りまして、有難うございます。

先生ではありませんが、そう呼んで頂けるように、更なる精進をしていきたいと決意が強くなります。

私は、山梨県知事や業界の政治的行動を非難しているわけではありません。

むしろ、同じ業界人として応援しております。

しかしながら、おっしゃられるように技術の裏付け無き政治的行動のみには、疑問を呈します。

それを言うと、業界側からは嫌われ、お叱りを受ける事多々なのですが、唯一無二を守ろうというアナログと、便利だから楽だからデジタルにということは、私は共存しないと考えます。

今、印章の製作現場は無茶苦茶だと思います。

こうなったことに対しての自論もあるのですが、無茶苦茶な製作現場の印章が、市場で乱売されていることも、おっしゃられるように事実です。

技術者の激減は、技能検定廃止を検討されている事実からもはっきりしている事と思います。

では、技術者はどう生き残ればよいのかということが、私の当面の課題であります。

技術者が刻すきちんとした印章と、パソコンにて製作されたフォント印章や、その機能で文字を歪められた印章の違いが、分かる人には分かる事なのですが、故意に分かりにくくしてきた業界。

印章業者が扱う印章は、今までは社会の制度に守られて、どのような印章でも印章であるというところに胡坐をかいてきた商売であったと思います。

印章という商品の均一化があり、それを同調圧力で良い悪いを消費者に見せないことが、消費者に審美眼を養わさない、大量生産大量消費の経営論として位置づいていました。

本来職人の技術は、印章という商品の特性でもあると思いますが、職人によって違った美観やアイデンティティが織りなす総合美であるはずです。

今のピンチな状況は、職人の腕のある職人の出番となる事と信じています。

自分の技術を消費者にきちんと伝える、国策により重要な印章しか残さないのですから、重要な印章をパソコンで作るオモチャのようなハンコで済ませるのは、デジタル化賛成派のIT業者も嫌なはずです。

自らの技術を語り、自らが工夫して突き進むのみです。

職人は徒党を組みません。

職人の仕事は孤独で、自らのアイデンティティを大切にするからです。

そこに価値を見出さない人は、別の道を歩まれればよいのです。

私は、自らの美を発信していきます。

そちらに力点を少しづつ変えてきたのですが、今後はそうしないと生き残れない、ご飯が食べれなくなると思います。

ガンバレ!全国の腕のある印章職人。」

posted: 2020年 11月 8日

職人なき時代への警鐘

いそがせる 心は別に 冬に入る

【作者】稲畑汀子(いなはた ていこ)

ラジオから「今日は立冬ですね」という声が聞こえ、はたと落ち着きのない自分を感じさせられました。

昨日、厚労省からの「現代の名工」のプレスリリースがあり、業界からは京都の前川幸夫氏が選ばれました。

前川先生は、大印展の審査員を務めて頂いております。

おめでとうございます。

最近、この「現代の名工」や黄綬褒章に輝く職人の取り扱い方が雑なような気がします。

雑ならまだしも、受章者のお名前も報道しない新聞もあるようです。

大阪にも「なにわの名工」という誉がありますが、これに至っては、10年前くらいから地方版に掲載されなくなりました。

社会は、伝統文化だの、技術の継承だのと、美辞麗句は並び立てますが、結局はその文化や技を継承されている人・・・職人という在り方を蔑ろにしているような気がいたします。

問題となっている行政手続きに不要と思われる押印廃止においても、それを感じざるを得ない場面や対応があります。

本来、印章は唯一無二をモラルとして成立するための一手段として職人が彫刻すべきものです。

「押印廃止」と誰が彫刻したのか知りませんが、完全に職人の仕事を愚弄する行為だと思います。

それは勿論なのですが、印章は、作り手と使い手の間に共鳴が生まれなければ成立しない人と人との約束事・契約「おしで」という日本古来の思想の伝承であります。

作り手は、それが認印に使われるのか、実印として登録されるのか、銀行印になるのか、そういう用途も重要であるのですが、彫刻作製する段においては、使い手のお名前を懸命に彫るという、実にアナログな作業です。

このアナログな作業により作られる印章がデジタルと共存するはずがありません。

世のデジタル化は進んでいくと、それは私も思います。

デジタルの中に印影が存在する事はできるのかも知れませんが、何か意味がるのでしょうか、それが職人が作るものであり、使い手との共鳴点は見つかるのかなと、疑問を抱きます。

捺印と押印は違うらしいのですが、ハンコを押すという人の行為である機会が減少することは、デジタルの中に印影が残ることにより解消するのでしょうか、それも疑問です。

経験や体験の減少からの消滅は、それを意識しなくなるという事です。

実用から遠ざかった物を時折意識させるためにあるのが、博物館や美術館です。

それを人は、文化と呼ぶのかも知れません。

「村の鍛冶屋」という歌があり、それは職人の歌であると私は思います。

しかし、村の鍛冶屋はほとんど見られませんし、その歌も文部省唱歌から外されました。

本体から飛んでしまった首をさらすことが、職人の仕事になるとは、私は到底予想がつきません。

職人なき印章・・・それを誰が望み信用するのでしょうか?

職人無き時代、職人を大切にしない国策、職人を大切にして欲しいはずの業界の職人不在の製作現場・・・これが如実に弊害や同調圧力となり表れ始めていることに危惧を感じます。

以下、わたしのブログ記事にいただいたコメントです。

「昨日NHKの番組を観ましたが最早彫刻の技術云々ではなく電子決裁をどのように推進するかを検証する編集のようで悲しい気持ちになりました。井村屋さんの方達が使う印章も浸透印のような・・。印章不要という方もどの様なアンケートかは不明ですが74%に及ぶと・・。知らない間に文化、伝統どんどん追いやられる感がありますが本物の印章が残りますように、と願わずにはいられません。パソコン印章、占い印章等それはそれで生活の手段ですがやはり印章を粗末にした業界のモラルにも自らの首を絞めた責任があると感じます。」

posted: 2020年 11月 7日風評被害真只中の新しい船出

はんこ屋さんは、脱ハンコという風評被害の真っ只中です。

脱ハンコに関しては、国にも業界にも言いたいことは沢山ありますが、それでもはんこ屋さんは、ご飯を食べていかないといけません。

象牙の取扱業者である登録更新にも、国はお金を取ります。3万なにがし・・・。

それも支払わねばなりません。

「武士は食わねど高楊枝!」とはいきません。

はんこ屋さんが廃業や倒産という事に至れば、喜ぶのは誰でしょうか?

IT業者の人とまでは言いませんが、世の中を全てデジタル化にしたい人達か名と思います。

デジタルとアナログという対立軸を作ることは、ひょっとするとダメなのかも知れませんが、少なくともデジタルのなかには、文化は育たないように思います。

以前から、お知らせしておりました「はんこやが作ったユニークなTシャツ!」HANKO KIAN®の販売を昨日からネットショップとお店で開始し始めました。

チラホラと売れ始めました。

以下、家内が考えてくれたチラシの文章をご紹介致します。

「印章において、要なるものは、文字デザインです。このデザインは、手で何度も線を探り、文字同士の最善のバランスを試行錯誤して、生まれるもの。ダンサーの決めのポーズのようにしなやかに、そして、堂々としたデザインがその特徴です。

HNKO KIANでは、もっと多くの方に印章デザインを知って、親しんで、頂けたらとの思いから、Tシャツのデザインにトライしてみました。

苦境に置かれた時、誰でも、心に迷いや不安が生じやすい状況になります。そんな時でも、普遍的な禅の教えは、励ましや救いになるのではと思い、禅の言葉を印文としました。日本人が古来より、大事に育んできた、印章文化や禅の言葉が新たな形で、多くの人々の心に響くことを願います。

https://mitamura-inshouten.easy-myshop.jp/c-item-list?category_id=88&parent_category_id=88

posted: 2020年 10月 29日