旅はまだ終わらない

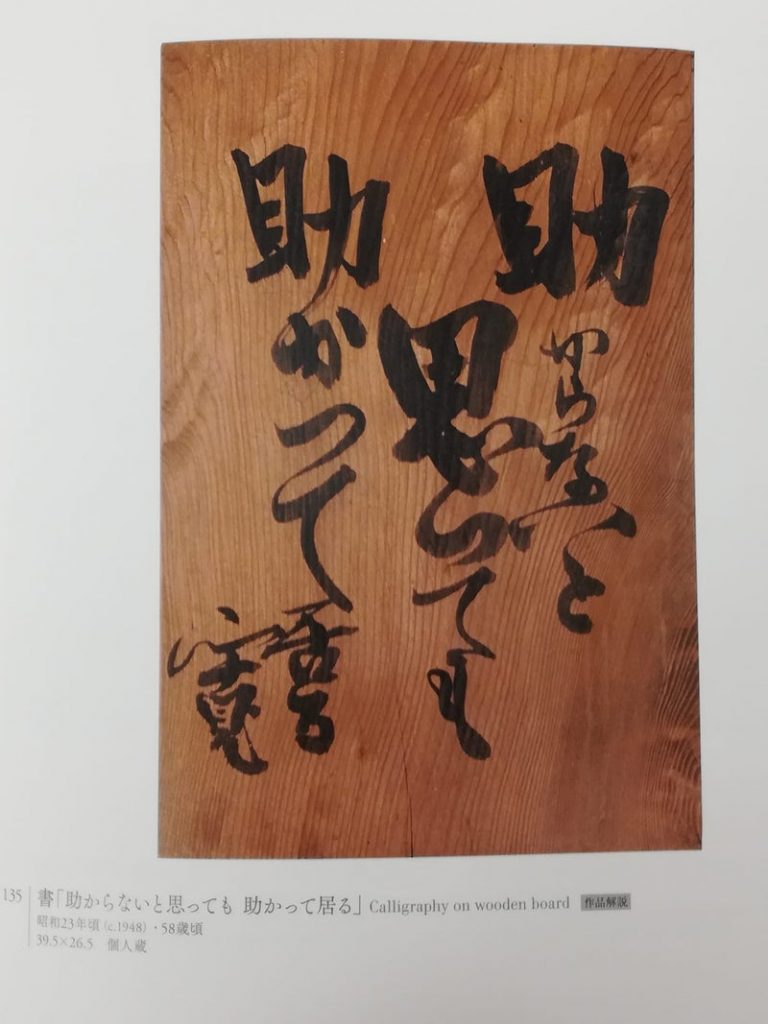

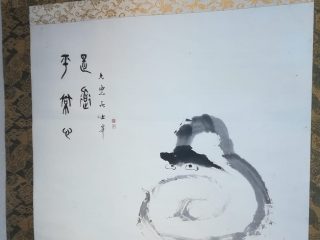

助からないと思っても 助かって居る

【作者】河井寛次郎

3月は、減少傾向であった印章需要にさらに拍車がかかったように感じます。

お忙しくされている印章店も、実用印章以外のお仕事が繁忙期を何とか支えているように感じます。

大阪の某印材メーカーも昨日付けで廃業されたようです。

中国産や圧縮黒水牛が多いなか、良いモノを提供いただいていたところなので、当店にとって痛手であります。

当店も前年に比べるとかなりの落ち込みであります。

それでも当店をお選び頂き、ご来店下さるお客様を大切に、日々印面に向かわせて頂いております。

印章文化を重視してくださる声は多く健全なのですが、印章店が無くなればハンコは無くなります。

この間の日曜日に、NHKの「日曜美術館」で再放送「美は喜び 河井寬次郎 住める哲学」をたまたま見ました。

https://www.nhk.jp/p/nichibi/ts/3PGYQN55NP/episode/te/9172NKYWWJ/

河井寛次郎記念館の学芸員であり、柳宗悦のお孫さんである鷺珠江さんが出ておられました。

私の大好きな言葉「助からないと思っても 助かって居る」とう河井寛次郎の言葉を紹介されていました。

「悩める時、病める時、苦境の時に助けられる言葉です。自分ではもう助からないと思っても、その後ろには大いなる力があり、決して諦めることはない、終わりではないという思いで捉えています。」

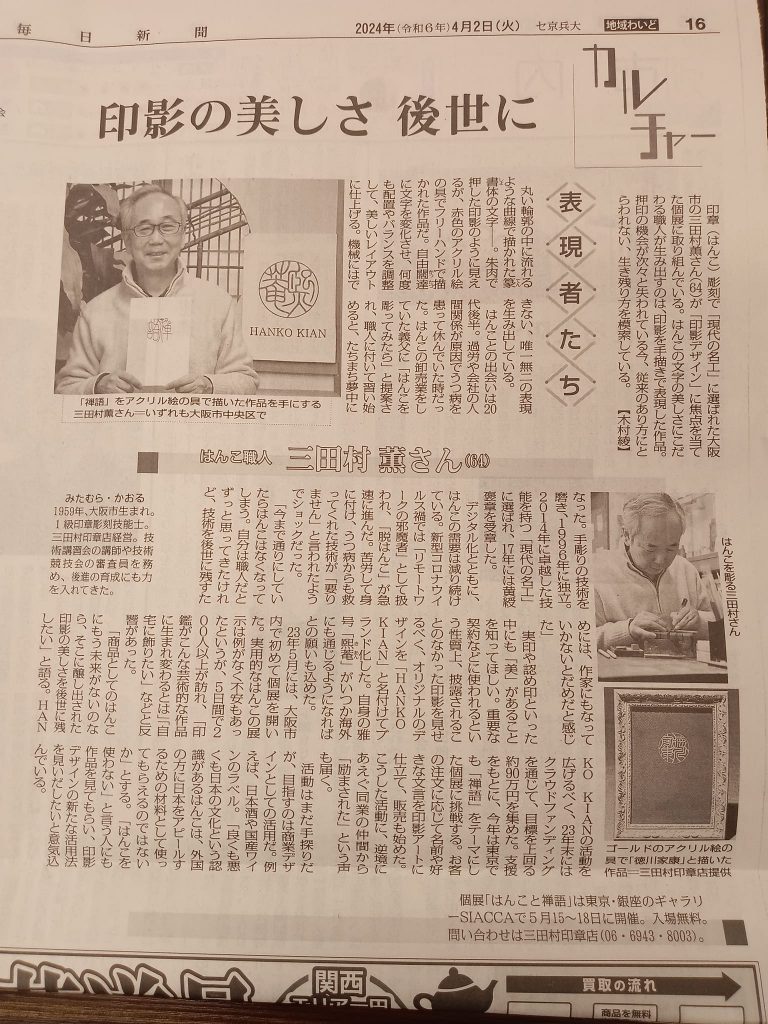

3月の初めに毎日新聞より取材のご連絡を頂きました。

今朝の朝刊(関西版)「表現者たち」欄に掲載されました。

https://mainichi.jp/articles/20240402/ddl/k27/040/298000c

5月の個展に向けて私の魂が「大いなる力」に励まされているような気がします。

しかし、今までどおりの「努力」は必要です。

『工藝とは何か』のなかで曹源寺老師は、次のように話されています。

「・・・他に寄りつかない、くっつかない、ということが大切だと思います。そのなかから、作品、その人の持っておられる能力、はたらきが生まれてくると思うんですね。ですから作品をつくられるその目。ものを見る目、その目を、どこまでも大切に掘り下げていかれる。その努力は必要だと思います。」

これを読んだとき、中島みゆきの歌が聞こえてきた

ヘッドライト・テールライト

旅はまだ終わらない・・・

だから、一筋の道は楽しい。

posted: 2024年 4月 2日

2024年の年頭所感

人減し時代に生きて鷽を替ふ

【作者】田川飛旅子

六日の夜に大阪に戻ってまいりました。

クラウドファンディング明けから年始のお仕事準備、作品作り、東京への荷物を作り発送・・・大晦日に東京に向かい、丸善・日本橋店での設営・・・年を越して2日よりの「アート&クラフト新春フェア」で家内と共に会場に立ちました。

大変疲れましたが、企画に参加されていたアーティストのみなさんや丸善の担当さん、会場を訪れて頂いたお客様、インスタやFB、ブログなどで繋がっていたお友達の皆様、東京の同業者の方、友人、知人、親類の方々とお会いしてお話しできたことが大きなエネルギーをいただけたと感謝いたします。

この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。

とりわけ感じたことは、願いとして「ハンコは必要だ」という想いがやさしい皆さまにあり、「確かにハンコはある」と思いました。

しかし反面、「ハンコは使わない」「ハンコを使う場がない」というのが多くの方々の共通の意見でありました。

業界の方は、「ハンコはまだ必要だ」と言いますが、精神論で商売はできません。

印章業界の想いはそれであっても、社会の現状とズレがあるように感じました。

消しゴムはんこのような自らがつくり押して楽しいものと、押捺する正印とはまた違うものであります。

落款印や篆刻芸術とも実用印章は違う意味を持っています。

印面デザインも文字論も少し違うところがあります。

消しゴムはんこや落款印、蔵書印を押す機会、使用機会は、趣味や文化を大切にされる方には多くあると思いますが、実用印章の押捺の機会は、「印章文化」などという綺麗な言葉とは関係なく更に形骸化して減っていくのは事実として認識すること、現状をきちんと認めることから出発しないと、今までの需要が返ってくることは望めませんし、従来型の印章店はドンドンと減少していくことだろうと推測されます。

刀は確かにあります。

着物も確かにあります。

印鑑登録も確かにあるのです。

何が無くなったのかは、ここでは敢えて申しませんが、私は印章技術を残したいと思っています。

印章技術は、彫刻技術のみで成立しません。

それより生まれ来るうつくしい姿の印影なのです。

篆刻や消しゴムはんこは、それを大切にしています。

実用印章は、押せればよい、赤い印(しるし)が付けばよいという感覚を長年放置して、彫る技術が技術であり、それを神棚に乗っけてきた。

そしてボディーである棒を販売してきた。

本当は、普段使いのなかに美を見出し、生活を楽しく豊かにしてくれるはずのハンコであるべきなのです。

中身を販売することが、技術を大切にすることに繋がり、きちんとした印章店を守ること、ひいては印章文化を守ることに繋がったはずでした。

しかし・・・

そして、しかし、その現状を嘆いていても何も解決しない。

現状は悪化の一途をたどることだと思います。

それをいうから嫌われるのかも知れませんが、前を向くためには

現状をきちんと認識して、自分の技を見つめ直す時だと思います。

棒を売るのではなく、

お客様、お一人お一人のお名前、会社名、商品名、想い、希望

本当の意味でのオリジナル、唯一無二を表現する

うつくしい印影を売る術(すべ)を見出していきたい。

そう強く年始から決意いたしました。

posted: 2024年 1月 7日

ほんとうに親切な品

平凡に咲ける朝顔の花を愛す

【作者】日野草城

お店でのコーヒーブレイクは、紙のドリップパック(写真)を使って淹れている。

これを美味しく淹れることが、家内への自慢で、家内も美味しいと紅茶通からコーヒー党に転向したくらいです。

これが値上げになっている。

まずは、個数が少なくなった。

人気商品なのか、そのうえ姿を見なくなったと家内。

メーカーも必死なんだろう。

「インスタントコーヒーにしては?」と寂しいことをいう。

違うメーカーのものを買ってきてくれた。

おいしくない・・・。

ほんの少しの贅沢な話かもしれないが、今まで通りにいかない。

あれだけ物が溢れ、大量消費の時代を過ごしてきたのに、今や物価があがり物もない。

当店も来店者数が減って来ています。

まだ値上げはしておりませんが、値上げを検討せざるを得ない周辺状況です。

来店者数の減少は、物価高だけでなく、印章を取り巻く環境の問題もあります。

いや、それが大きいように私は感じていますが、家内は他事のせいにしてはいけないと言います。

それも然り。

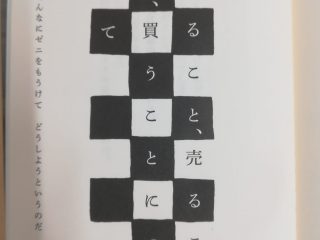

先日ご紹介させて頂いた花森安治さんの『灯をともす言葉』(河出書房新社刊)の「造ること、売ること、買うことについて」の項、108頁には次のようにあります。

これからの不景気を

切りぬけたかったら、

ほんとうに親切な品を

作ることだけを考えなさい。

そういう商品だけが、

過去の不景気を切り抜けてきたのだから。

・・・中略・・・

いまは、造るもの・売るものと、

買うものとの間に

心がつながっていないんだ。

平凡な中に暮らしがあり、それは坦々とした日常をつくっていっている。

平凡とか、普通が難しい時代なのは、おそらく花森さんが言うように、心がつながっていない状態が彼の生きた時代から、それが修復されずにずっと続いているのだろう。

でも、それも彼が言うように、坦々と「ほんとうに親切な品」をつくり続けることが大切なのだろう。

平凡に咲いているようにみえるが、朝顔はそのことに必死なんだろなぁ。

今日も印面に向かえることに感謝です。

posted: 2022年 8月 24日

印章の心は真っ直い(すぐい)

朝ドラ『ちむどんどん』の中に、中原中也の詩が出て来ています。

今日は、「山羊の歌」無題から重子の気持ちを表現されていました。

中也の泰子への気持ちを表した詩なのですが、私はどうも「彼女の気持ちは真っ直い」という表現に心囚われました。

長くなりますので、二節の一部をご紹介しておきます。

彼女の心は真つ直い!

彼女は荒々しく育ち、

たよりもなく、心を汲んでも

もらへない、乱雑な中に

生きてきたが、彼女の心は

私のより真つ直いそしてぐらつかない。

(後略)

無理やりな話で、中原中也に怒られそうですが、彼女を印章に置き換えて見たくなりました。

印章技術に一生懸命な方はまだおられます。

そう信じたいという処もあります。

技術に一生懸命なのは、真っ直い(山口弁かもしれませんね)気持ちがあるからです。

8月8日にNHK特集ドラマとして『二十四の瞳』が放映されます。

この大石先生のような「真っ直い」気持ちで二十四の瞳の子らに向かい会った先生は、何をするにつけても私の目標であります。

大石先生は、教え子の為に戦争や貧困、差別に声を上げます。

戦争反対ありきではなく、教え子の為に戦争を嫌い、「アカ!」と言われようが生活綴り方教育の『草の実』を実践されます。

私も「真っ直い」気持ちで、今日も印面に向かいます。

そして、「真っ直い」気持ちの後進の人が少しでも多く出て来てくれることを心より期待します。

少し2節の後半を補足しておきます。

彼女は美しい。わいだめもない世の渦の中に

彼女は賢くつつましく生きてゐる。

あまりにわいだめもない世の渦のために、

折に心が弱り、弱々しく躁(さわ)ぎはするが、

而(しか)もなほ、最後の品位をなくしはしない

彼女は美しい、そして賢い!

甞(かつ)て彼女の魂が、どんなにやさしい心をもとめてゐたかは!

しかしいまではもう諦めてしまつてさへゐる。

我利々々で、幼稚な、獣(けもの)や子供にしか、

彼女は出遇(であ)はなかつた。おまけに彼女はそれと識(し)らずに、

唯、人といふ人が、みんなやくざなんだと思つてゐる。

そして少しはいぢけてゐる。彼女は可哀想だ!

posted: 2022年 8月 5日

砥石・・・そのアナログな世界観

人間に火星近づく暑さかな

【作者】萩原朔太郎

利便性を優先したデジタル社会を目指すことをとやかく言うつもりはありませんが、デジタルが1・2・1・2・1・2・・・の連続で、1,1や1,8という1と2の間を表現できないもので、それを補完できるのがアナログであるという事を忘れないで頂きたいと思います。

それを忘れてアナログを敵視したデジタルだけの社会になるのは面白くありません。

印章彫刻の技術継承現場にもそのことは表れています。

フェイスブックのお友達で京都の砥石の鉱山から掘削されているTVで有名になった「最後の砥石掘削師」といわれている方がとある道具店で500万円の砥石を紹介されていました。

嘗ての職人は、宵越しの金は持たないという酒飲みでも稼ぎの半分は道具にお金をかけたと言われています。

永六輔著『職人』の中には、「女房貸しても砥石は貸すな」という大工の言葉が紹介されていました。

今の講習会では、荒砥と中砥を兼用したダイアモンド砥石を使っていて、砥石が凹むことも無く、そのまま使えて早く刃物が下りて便利です。

利便性が高いので、皆さん使用しています。

私も時折使用します。

ただ、これでは刃物の硬さが体を通して伝わりません。

まず、荒砥で形を作る。

その上で、中砥で整えていく。

最後に名倉と仕上げ砥を使い刃付けをしていく。

面倒くさいものです。

利便性のかけらもありません。

けれど、これで覚えると刃物の仕組みが体に伝わります。

ダイアモンド砥石もよいけれど、形が優先して、刃物が何であるのかの理解が遅れます。

この砥石を探すのも実は大変な作業なのです。

他人が良いとか、師匠が良いと言っても、自分に合わない場合があります。

本当に不思議なのですが・・・。

これも最近の講習生を見ているとネットで買われます。

道具屋、金物屋、大工道具店、刃物屋さんなどに足しげく通って、漸く自分にフィットしたものが手に入ったという話はもう過去のものとなりました。

私は、堅めの本山を使っています。

これに合う名倉を探すのに一苦労しました。

(※名倉・・・砥石の砥石と言われていますが、この砥ぎ成分と仕上げ砥石の成分がまじりあい刃付けができます。)

技術講習会の会場である組合事務所は恵美須町にあります。

その近くの日本橋、今はオタロードとなっていますが、その昔は大きな電気屋街でした。

電気道具だけでなく大工道具のお店もあり、真ん中あたりに三階建ての「五階百貨店」があります

その周辺は少し?かなり怪しい店も多いのですが、昔ながらの大工道具を扱うところもあり、おっちゃんのはったり話も面白く、時折良いものが出ています。

そこでおっちゃんお勧めの名倉に出会いました。

数年前に小さくなり過ぎた名倉をネット通販で購入し使用していたのですが、どうも合わない、自分に合わない、納得がいかないので、その五階百貨店裏の店に行きました。

その時は品切れていて、2か月後にゲットしました。

これでなくっちゃ!と今も愛用しています。

物凄く利便性から遠い究極のアナログ優先のお話でした。

posted: 2022年 7月 30日感性と感覚

かはほりの天地反転くれなゐに

※「かはほり(蝙蝠・こうもり)」

【作者】小川双々子

職人の仕事の技術継承とは、おそらくその職人の感性を伝える事だと思います。

感性は感覚とは少し違うと、最近思い出しました。

継承の感性とは、その仕事や技術に対する感覚と、職人道徳やその職の規範を含むもので、熟練という言葉に裏打ちされた練度の高いものであると思います。

今、感性を伝える事はとても難しい環境にあると思います。

ノウハウとしての技術は伝わったように見えるのですが、その他が付随していないので、中身のない次に伝えるには難しい形だけのものとなり果てています。その結果、伝統と名の付く、継承を伴う技術は消滅の危機にあります。

印章技術も然りであります。

印章の良し悪しを技術力に求めることは良いのですが、その技術力の判断基準を作業の在り方のみに焦点をあてた出発点が間違っていたと思います。

いわゆる、手彫り・手仕上げ・機械彫りという区分であります。

いろんな忖度や同調意識が働き、この事を発信しているのは業界で私くらいです。

いろいろと言い訳をいっても、この言葉が市場を闊歩しているので、もうどうすることも出来ません。

現に、技能検定2級がそれにより影響を受けて、受検内容が変わり、私も検定水準会議に東京に行きました。

どう変わったのかは、印刀がいらなくなったという結論ですが、「手仕上げ検定」となりました。

機械で荒彫りされた素材を手仕上げするということと、それでは文字のレイアウトが吟味できないので、印稿を書くという作業が加わっていますが、印刀は要らないのです。

下手をしますと、仕上げ刀さえいらない。

デザインナイフを仕上げ等の代わりとして使用も許されています。(水準会議で私が質問をして確認されました。)

ところが、1級は元の通りの純粋な「手彫り」で、18ミリ丸の社名巻きの法人印を彫刻しなければなりません。

ですので、2級に合格した人が次に1級に挑戦する時に、一から印刀作りと荒彫り技術を教えなければなりません。

印刀作りと荒彫りは、本来最初に教えて頂く、基本以前なのです。

そして、それには集中とその後の練度が必要です。

ここを回避したのが、いわゆる「手仕上げ」なのです。

かはほり(こうもり)の天地反転なのです。

手仕上げをするとは・・・

・2級技能士が手仕上げをする

・1級技能士が手仕上げをする

・熟練の職人が手仕上げをする

・パソコンオペレーターが手仕上げをする

・既製フォントを手仕上げする

・フォントを使用してレイアウト構成し直した印稿を手仕上げする

・職人が書いた文字を手仕上げする

・職人が手描きした印稿を手仕上げする

・熟練職人の印稿を用いて、第三者が手仕上げする

全て手仕上げなのですが、全て意味と結果が違います。

現場では、すごく継承が難しくされています。

今こそ、感性を伝えられるきちんとした講師の登録と派遣のために、早急な「講師バンク制度」の設立が希求されていると私は思います。

posted: 2022年 7月 26日

美しいと感じることが利他的思考にも繋がる

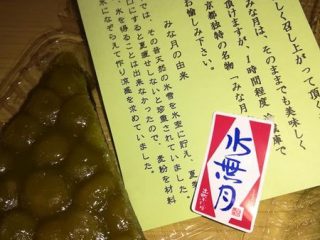

昨日、家内がスーパーで「みな月」を買ってきてくれました。

今年は3回もそれを口にすることが出来ました。

写真は、出町ふたばの「みな月」です。

今朝は、ビワとサクランボをデザートに頂きました。

暑い日が続きますが、涼感を感じる工夫をしながら乗り切りましょう。

今朝、フェイスブックの広告から入り、中野信子さん(脳科学者)と伊藤東凌さん(禅僧)の対談を読んでいて、ふと気づいたことがありました。

多くの人は、うつくしさを感じる領域を生まれながらに脳に備わっているらしく、その領域は倫理的な正しさを判断する領域とほとんど一緒らしい。

すなわち、美しいと感じることが利他的思考にも繋がるということです。

元来怠け者の私に課したことが、仕事上あります。

お客様に印稿(捺印したときの完成デザイン)を個人の印章なら3点、法人印なら2点をご提案するということです。

(※ここでいうお客様とは、ご購入いただいた方をいいます。デザインを誰にでも見せて気に入ったらご購入という事ではありません。プロの仕事として捉えています。)

お名前や会社名によっては、文字をバランスよく決められた輪郭にレイアウトするために、何日も悩むこともあります。

しかし必ずご提案して、お気に召した1点を選択して頂く。

1顆(本)の印章を作製するのに3倍の努力が必要ですが、他の方の3倍の勉強が出来ます。

しかし、それで美を共有できるのかなと時折考えますが、今日の対談から利他的思考は美を感じる領域と同じというなら、きっと美を表現するために試行錯誤している自分の中に、お客様を想う利他的思考が発生しているのかなとの繋がりを感じました。

また伊藤東凌さんは、その脳の中の美を感じる領域を鏡として捉え、それを磨く事が他者の良いところを見つける事が道の全てであるとおっしゃっていました。

そういう鏡を磨き合える仲間を善友というらしい。

私は、印友と呼んでいます。

posted: 2022年 6月 25日