河井寛次郎の言葉

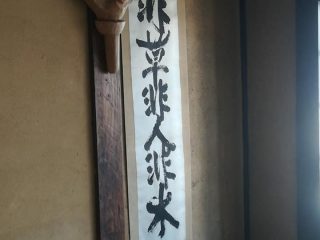

「ない自分をつかまへてゐるない自分」

「髙きに灯ともす 人間の髙さにともす」

「かぎりのない髙さ 人間の登れる髙さ」

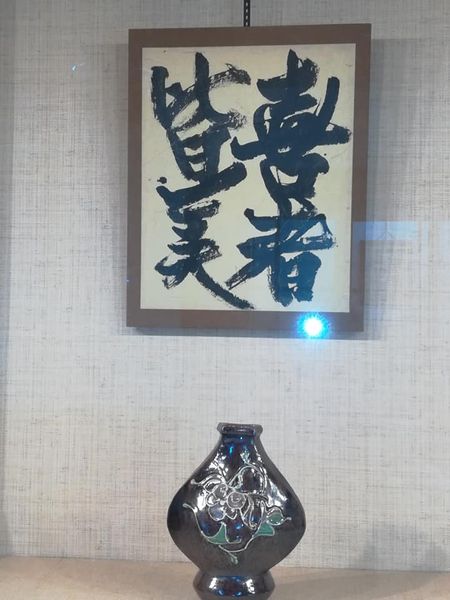

「喜者皆美」

「手考足思」

「すべてのものは自分の表現」

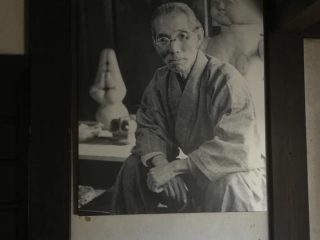

【作者】河井寛次郎

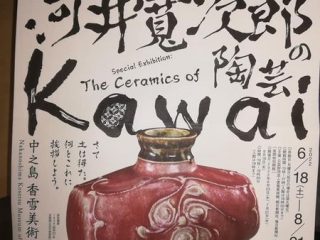

朝刊に今週末から開催される「特別展 陶技始末 河井寛次郎の陶芸」が大阪中之島香雪美術館にて開催されるという記事が大きく掲載されていました。

この前の日曜日に河井寛次郎記念館を訪れた時、展示されていた「喜者皆美」の書の前に座り、少し思索にふけった。

こういう境地には、まだまだやな、いや達することができるのかなと・・・。

少しと書きましたが、時間的にはかなり長く座って、「喜者皆美」を見つめていました。

今朝、没後50年の記念誌「河井寛次郎」を調べてみると、上記にあげた文章は50後半から60代にかけてのもののようです。

以前この記念誌を購入した時には、それらの言葉の重みをスルーしていました。

ハッキリ言って、何を言っているのか分からなかったのです。

それらがしみいる年になったのか、それらを求める年となったのかは、分かりませんが、そういうことを印章の仕事を通して考えられたのは、今の仕事に感謝したい気持ちになりました。

まったりと、そんなことを考えれた日曜日でした。

記念館のマスコットの猫が気持ちよさそうに窓辺で居眠りしていました。

posted: 2022年 6月 15日

文化は人が創り出すもの

昨日は、何もしない日でした。

そういうポカンとした休日も大切ですね。

文化を創り出しているのは、それを継承してきた人であります。

それを作りだす人がおり、それを発信し届ける人がおり、それを享受して使用する人がいる。

その連綿とした循環があるから、それが積み重なって文化となる。

博物館や美術館にある物だけが文化ではない。

印章もそうです。

博物館にある金印、高僧や画家の落款印、「天下布武」などの戦国武将のはんこなどは、価値あるものだと思います。

しかし、そこに価値を見つける事ができるのは、日常使用されている実用の印章のお蔭であります。

実印や銀行印が重要な印章であることは、間違いがないことです。

それは、日常に認印を押捺するという行為が継承されて来ているので、そういう意識が働いていると私は思います。

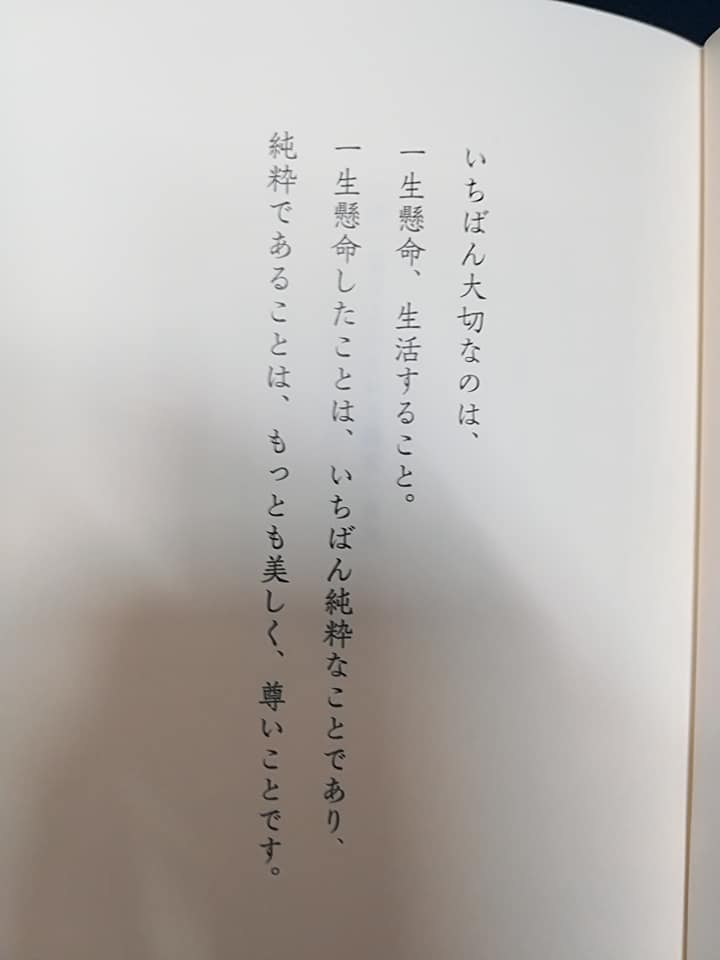

昨日、購入し拾い読みした土井善晴さんの『一汁一菜で良いという提案』の中から共感した文章をご紹介させて頂きます。

「変化を拒むのではありません。思いつきの仕事から文化は生まれません。今、和食は絶滅危惧種だと言われているように、日本の家庭料理は失われる傾向にあります。食文化は日本人の心を作るもので、それはアイデンティティとなり、自信や信頼を生みます。文化は大切にするべきもので、変化には慎重であるべきでしょう。和食として寿司や懐石が残ったとしても、家庭料理を失った食文化は、薄っぺらいものです。家庭料理は人間の力です。」

今日も印面に向かえることに感謝です。

posted: 2022年 5月 23日

己を表す

昨夜のNHK BSP『美の壺』の「己を表す はんこ」は興味深く見させて頂きました。

仏足石などの世界の印章を集められた小田玉瑛さんのお話を聞いていると、西域などを旅された印章研究のお話をよくしてくださった京都の故山川宏造先生を思い出しました。

『美の壺』のこの企画は、印章を「己を表す」として下さったところに、ハンコレスになりかけている現代社会にとって大きな意味があったと思います。

印章の本義は、いろいろな表現があるでしょうが、この「己を表す」という事だろうと私も思います。

それに付随して頭に浮かんだ言葉があります。

それは、千利休の規矩(きく)作法「守りつくして 破るとも 離るるとても 本(もと)を忘るな」という俗に「守破離」といわれている言葉です。

時代と共に変化を許容することは「生き延びる」ということでは、大切な事かも知れません。

しかしながら本(もと)を忘れてはならないと強く思います。

最近、技術講習会に専念するために、他を断捨離した私ですが、利休が残したもう一つの言葉を実感しています。

「稽古とは 一より習ひ 十を知り 十よりかへる もとのその一」と。

技能士になれたとか、競技会で大臣賞を頂いたとか、その上はとか、そういう事よりも大切な事は、基本に立ち返るということだと、先日の技術講習会の参考作品を作りながら思いました。

「本(もと)を忘るな」・・・一生稽古です。

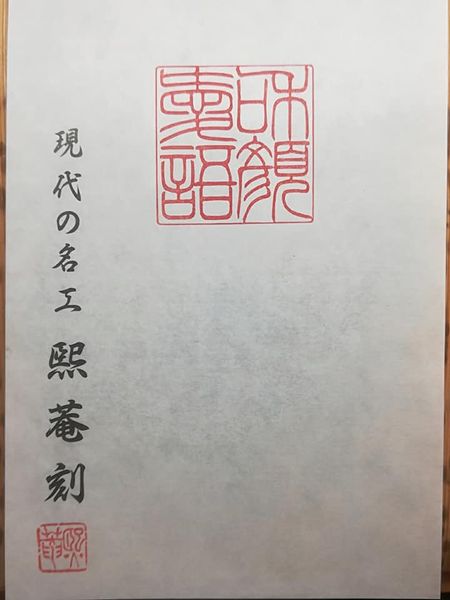

久しぶりの小篆の角印・・・作品としては、おそらく10年ぶりに作製いたしました。(印文は、「和顔愛語」です。)

今後も続けるために、自分に縛りをかけるために、写真をアップしました。

※写真のお花は、和歌山から大阪に来ている八百屋さんから家内が買って店に活けてくれました。

posted: 2022年 5月 21日

精神と感覚の世界を結ぶ媒介

音楽とは精神と感覚の世界を結ぶ媒介のようなものである。

【ベートーヴェンの名言】

雨降りの大阪です。

朝ドラ『ちむどんどん』、面白くなってきましたね。

本題とは違うのだろうけれど、山原高校の下地響子先生がいいですね。

ドラマ上は、歌子の音楽的才能を見出す役割を担っているのだろうが、音楽のことしか頭にない・・・そういう先生です。

石垣島に転勤になる先生は、最後に歌子に言いました。

・・・体が弱く運動は出来ない、勉強もそこそこ、これからあなたの周りの人はあなたにいろんなことを言うだろう、頑張りなさいとかもっと一生懸命になりなさいとか、しかし、そんなことは気にすることはありません。

どうするかは、あなたが決めればよい、あなたの人生だからです。

そういうときでも、あなたは歌い続けなさい。聞いてくれる人が1人もいなくても、森や虫たちに向かって歌いなさい。・・・と(うら覚えなので正確ではありません)

冒頭のベートーヴェンの名言も下地先生の紹介でした。

自分の中にあるものに気づき、それを最も有効に使用できるのは、自分自身であります。

印章彫刻の勉強の仕方に、名人名工の彫った印影を真似して、その通りに彫るという勉強方法があります。

その時、何も考えずに彫っていたのでは勉強にならないどころか、労あって効なしであります。

名人名工が何故そのような文字形状を選択したのか、どういう意図を持ちそのレイアウトを行ったのかを全神経を集中して模倣することが大切です。

さらに言うなら、名人名工の線は、自分では決して出せないことを認識することが、本来の目的であり、最も重要なことです。

自分の想い(字法・章法)があるから、自分の線が表現(刀法)できるのです。

人の物まねをしていて、自分の線は決して出せないし見つからないということを認識することが大切なのです。

それを理解できなくて、名人名工の印稿(デザイン案)を駆使しても、そこに自分の線はありません。

自分の線を見つける旅は、職人生命をかけた一生の旅です。

印稿が数学的理論の世界なら、彫刻は感覚の世界であります。

それを精神世界まで結びつける力は自分自身の中にしか見いだせないのです。

ガンバレ!歌子。

自分の中にある物を音楽で引きだしてください。

posted: 2022年 5月 12日

分かち与える

鍛錬し培ってきたものは己の宝

宝は分ち与えるほどに輝きが増す 【作者】伴虚無蔵

朝ドラ『カムカムエヴリバディ』も最終週ですね。

本日、伴虚無蔵さんのおそらく最後のセリフが、このドラマのテーマとつながったような気になりました。

印章は、それを使用してくれはる人が品格と誇りを持てるものであるべきだと思います。

印章が、オモチャであったり、何か(フォントや写真という他者のもの)のコピペで、彫刻者が「彫れる」という自己満足であったりしてはいけないと思います。

印面の中身(章顆)が社会により吟味される時代となってきています。

要らぬ物は要らない時代・・・何を鍛錬し培うのかが問われる時代

そして、それを分かち合うことにより輝きが増し、初めて意味を成すのかなと思います。

分かち合う場・・・私にとっては、組合の技術講習会でした。

現在も研究科の講師としてのお役を仰せつかっています。

それは、鍛錬をしながら向き合わねばならないことで、蓄積したものを放つというものではありません。

常に充電しないと空っぽになり、分かち与えるものが無くなるのだと、日々精進の毎日です。

今日も印面に向かえることに感謝です。

中心の把握力

春の蔵でからすのはんこ押してゐる

【作者】飯島晴子

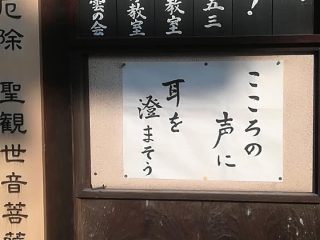

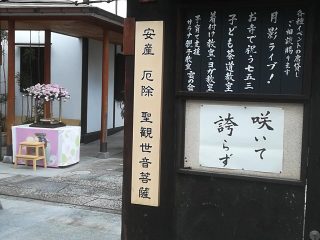

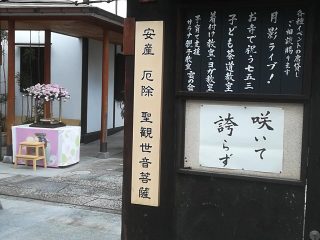

腰痛やなんやかんやと言い訳をしておりましたが、今朝は菩提寺への朝散歩に出かけました。(写真は、その道中の景色です。)

昨夜、その為に早く寝ようと思っていたのですが、BSのNHKで「明鏡止水~武のKAMIWAZA~」というおそらく再放送の番組を偶然見て、夜更かしをしてしまいました。

弓術、居合術、空手、弓馬術礼法などの武術家のお話でした。

共通して言われているのは、呼吸法や姿勢の問題などもありますが、私が一番共感したのは、刀や弓は強く握らないということです。

また、空手では握力だけで相手の手を強く握っても痛くない、相手の細胞の中に入るように柔らかく握ると、相手は痛みを感じ大きなダメージを与えることができます。

軽く握る、柔らかく握るというのは、私が仕上げ刀を持つイメージと同じです。

知らなかったのですが、東京の亡き小川先生も「仕上げ刀はタマゴを持つように優しく持ちなさい」と言われていたようです。

仕上げ刀を強く握ると真っすぐにしか進みません。ゆで卵(にぬき)を壊さないように持つと仕上げ刀の先が自由自在に動き回ります。

それだけ、仕上げをかけるという技は、繊細で、ある意味筆を持つより繊細な表現が可能なのです。

居合術の達人の方も同じような事を言っています。

また、体術・・・体の中心を把握することの大切さを言われていました。

この間、腰痛がひどくなり、整骨院の先生に姿勢を写真に撮ってもらうと、猫背の姿勢でした。

仕事上、どうしてもそうなるのですが、仕上げ刀をタマゴを持つようにと言われた小川先生の姿勢はとても良い姿勢をされていたことを記憶しております。

全ての方が共通して言われているのは、「中心をつかむ」ということ。

中心をつかめなければ、相手のバランスを崩す事は出来ません。

実は、印章の字法・章法にも共通することです。

印面の中心(センター)を把握できなければ、文字が輪郭の一部に引きずられて行きます。

一文字のみをみても、その中心がどこにあるのかを把握できなければ、偏と旁のバランスが悪くなります。

「田」という字の真ん中の横画の位置をどこに置くかで、その重心が違ってきます。

真ん中(二分の一)に置けば、重心が下がって見えます。

中心を把握できなければ、重心が下がっているのか上がっているのかさえも理解できないのです。

こういうことは、技術講習会で繰り返しお話してきた私の経験です。

技術講習会でお話してきたことを、今後はこういう場でどんどんと公開して行き、きちんとした印章の見方の基準を発信していきたいと思います。

posted: 2022年 4月 3日

三心と仁義なき戦い

母校の小学校の増築工事が完成したようです。

昨日は、雨のために甲子園での高校野球の中継がなく、ラジオからは中継ぎの放送が聞こえていました。

その中で、精進料理の三心という話に引き込まれました。

これは精進料理を作る人の心構えを説いているものです。

以下、ググったコピペです。

「調理をする心がまえとして、道元禅師は、「喜心・老心・大心」の「三心」で行ないなさいと教えられています。「喜心」とは、他人のために喜びの心で調理すること。「老心」とは、父母の心。つまり親がわが子を思う気持ちで調理すること。「大心」とは、心を山のごとくどっしりと、また大海のように広々とさせ、一方に片寄ったりしない心で調理すること。」

メーカーが、しかも浸透印メーカーが実印や法人印も扱いにいれたネットショップを運営しだした今の印章業の経営者には見られない、もの作りの原点を感じました。

今、BS12チャンネルで朝ドラ「カーネーション」の再放送をしています。

看板を娘3人に譲ろうと決意した糸子の気持ちが痛いほどわかる年齢になって来ました。

そのなかで、糸子に洋裁の手ほどきをした根岸先生の言葉にも、もの作りの原点を感じました。

「本当にいい洋服は、着る人に品格と誇りを与えてくれる。

人は、品格と誇りを持てて初めて、夢や希望も、持てるようになる…いい? あなたが志している仕事には、そんな大切な役割があるのよ…」(糸子への根岸先生の言葉)

印章業界も「仁義なき戦い」の様相を呈してきています。

これでいいのかなと思う反面、これも時代かなとも思います。

残り少なくなった陣地を奪い合うどこかの国の強行な態度を思い浮かべることが出来ます。

道元禅師や根岸先生のような考え方で私はいたいし、その方が楽しいのでは、戦より楽しい人生でありたいものですね。

今日も印面に向かえることに感謝です。

posted: 2022年 3月 23日