塊と魂

3回目のワクチンを12日の土曜日に接種しました。

2回目ほどではなかったのですが、日曜日には38度7分まで熱が出ました。

日曜日は休養というより熱で体がしんどく動けませんでした。

インスタグラムに投稿した「どこで何をして生きようと、お前が鍛錬し、培い、身につけたものはお前のもの。決して奪われることのないもの」という朝ドラ「カムカムエヴリバディ」の虚無蔵さんの言葉に、寝具技能士のひとからコメントを頂きました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

一級に合格して間もない頃、嬉しくて少し余裕をこいていた僕の仕立てたふとんを見た師匠に

「お前の仕事には心がこもっていない!ただの布団と同じ形をした綿の塊や!」と、けちょんけちょんに叱られしょげていた時に師匠のお母さんがそっと言って励ましてくれました。

そんな事を思い出しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

印章業界にも「布団と同じ形をした綿の塊」のような印章を販売されているところが実に多いと思います。

「カムカムエヴリバディ」風に言うと、あんこの声を聞いていない商売人が多いのが実態です。

きちんとした商売人は、きちんとした商品を販売されます。

きちんとした職人が魂のこもった仕事をするのと同様です。

ところが我が業界、悲しきかな、売れたらよいという思考が先行しています。

どんなもんでも売れたらよい・・・なかなか怖い思想だと私は思うのですが・・・逆に私の考え方を、個人的な思想を持った発信と揶揄される方もおられるようです。

しかし、そのようだから印章の価値は低落し「押印廃止」に繋がる流れを作り出してしまいました。

今は印章業界のきちんとした職人や商売の在り方が寒風にさらされています。

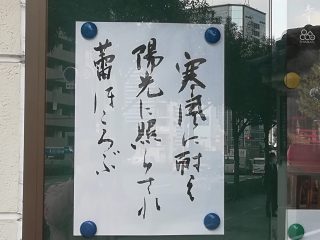

技能検定もそうですが、技術とその継承現場に陽光をあて、蕾をほころばせる努力に目を向けてほしいと考えます。

蕾は確実に技術のなかに存在するのですから・・・。

私も鍛錬を忘れずに虚無蔵さんの境地とあんこの声を聞ける職人でいたいと思います。

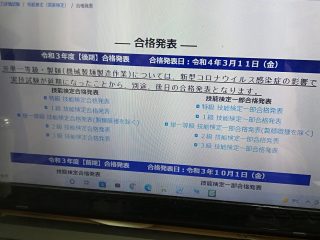

合格発表

不可能を辞書に加へて卒業す

【作者】佐藤郁良

大阪では2月13日に実技試験が実施された技能検定の合格発表が職能ホームページに公開されました。

合格された皆様、おめでとうございます。

たとえ1級に合格しても、その合格証書を活かさなければ、技能検定は上手い下手ではなく、ただ単なる技術の量的評価にとどまるということです。

自分が技術的に何が出来ないか「不可能」を知り、上手になるために修錬していく材料を得たと心得れば、1級合格はプライドとして自分を高めてくれることでしょう。

「どこで何をして生きようと、お前が鍛錬し、培い、身につけたものはお前のもの。決して奪われることのないもの」(虚無蔵の言葉より)

2級に合格した人は、嘗ての手彫りでの合格ではなく、あくまで手仕上げの合格です。

1級までの距離は、嘗ての2級合格より長い距離になっています。

試験対策のための「やっつけ講座」では、合格を目指せません。

地元の技術講習会などに積極的に参加して、日々の鍛錬を欠かさないようにして下さい。

2級合格の人は、3年後の技能検定受検資格を有したことになります。

是非とも、頑張ってください。

1級、2級とも不合格であった人は、その基準に達する技術の数量が足らないということです。

精進努力あるのみです。

「日々鍛錬し、いつ来るともわからぬ機会に備えよ」(虚無蔵の言葉より)

posted: 2022年 3月 11日

捺印の仕方

抜くは長井兵助の太刀春の風

【作者】夏目漱石

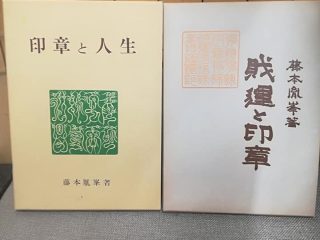

藤本胤峯著『印章と人生』第18章(1)捺印の仕方という項には次のように記されています。

「印影は気分を反映す」とし、第一に印肉のつけ方、第二に印褥、そして第三に捺印としております。

印章の歴史的研究や文字学、篆刻の書籍などが多い中、印章使用者サイドからの捺印の仕方を述べている書物には、これ以外には出会ったことがありません。

そこには、次のように記述されています。

「印章に軽く目礼し、臍下丹田に力を込めて、ゆるやかに紙面に押し、指先で「の」の字を書く如く廻す気持ちで力を入れて「し」の字に引くように離すのである。」

2月後半に胃痛に襲われ、2~3日仕上げ刀を持てなかった時がありました。

臍下丹田に力が入らないのです。

勿論、肩や手先に力が入ると仕上げは出来ませんが、丹田に力が入らないと指先にまで影響するのかと、その時藤本先生の捺印の仕方を思い出したのです。

2月の技能検定での受検者の手元を見ていると、他の検定員の先生もおっしゃっていたのですが、ほとんどの人が仕上げ刀法が出来ていないというか、仕上げ刀の持ち方がヘンテコな方が、確かに多かったように思います。

これは、合否には関わりない事なので、今後の為に話しておいた方がと思い、取り上げました。

手の甲を上に向けたり、鉛筆を強く握るように持っていたり、ぎこちないヘンテコな握り方で、おそらく手先、指先が丹田と繋がっていないのではと推測します。

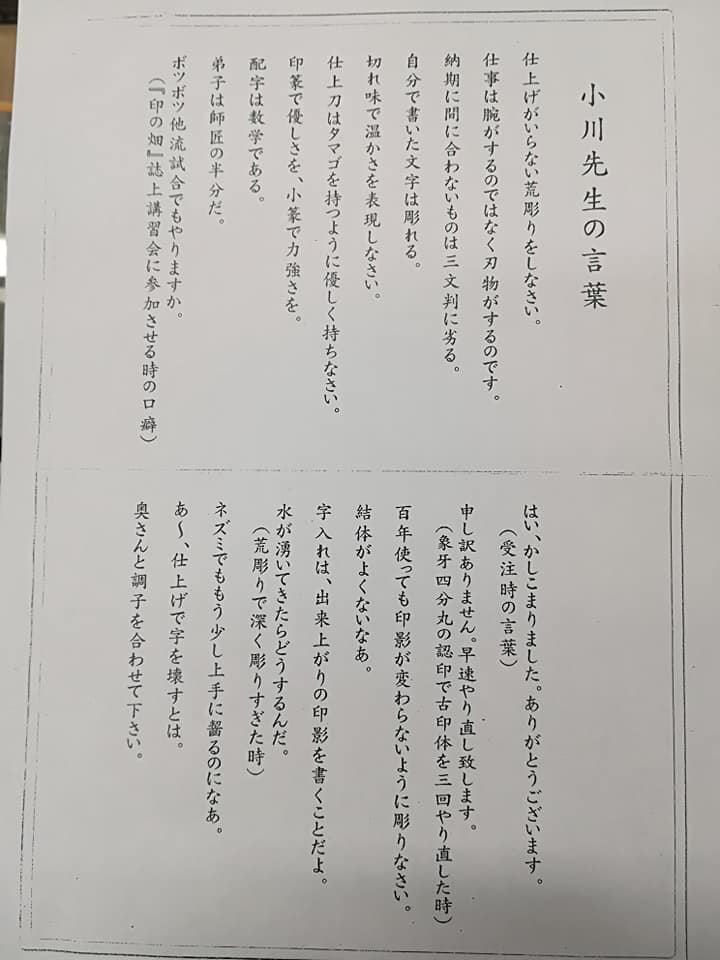

東京の亡きO先生は「仕上げ刀はタマゴを持つように優しく持ちなさい」と言われています。

この11日には技能検定の合格発表があります。

合格された方は基本が備わったということですので、指先だけでなく丹田を意識してきちんとした印章作製に励んでいただきたいと強く思います。

posted: 2022年 3月 9日

技術は生産に結びつかなければ意味をなさない

耕人は立てりしんかんたる否定

【作者】加藤郁乎

先日から、印稿(彫刻前のデザイン)の添削のお話をしております。

これが本来の私の役割で、もっとも製作現場に近いことであります。

現在の講習生の印稿は、この13日に締め切りとなる大競技会への出品作品であります。

先日もお話したとおりに、審査員として審査には当たりますが、作品作りへの指導を少し離れていました。

作品を出品される方は、研究科の講習生に多く、研究科の先生の考え方・やり方に口を挟むようで、また講習生が講師の先生により言う事があまりにも違っていたら、何を信じて進めばいいのか分からなくなるからです。

ここ数日、添削をしていて前の感覚が戻りだして、面白くて仕方がありませんが、ふと講習生の印稿を見ていて共通点があります。

実に上手な線を出しているのです。

基本科の講習生や一部の人には、輪郭は定規やコンパスを使い手で書くようにしましょうと口うるさくいってきましたが、みんな印刷されているものやパソコンを使用しての輪郭を使用しています。

また、篆書と言う文字は、他の書体と違い、左右対称になる文字が多いのです。

偏と旁の旁のみ左右対称とかいう文字も多く見られます。

それが、きちんと左右対称になっている・・・少し前から研究科での様子をみていると、そういう事を感じてはいました。

以前の私なら、「手で書き直せ!」と突き返していたのですが、それが今の作品作りの現場であり、パソコンが通常の仕事にはなくてはならないものであり、それが具体的には製作現場であります。

パソコンを使用して、その機能を利用して判下を作製して、それを転写したものを手で彫る・・・そう言う流れが多いのではと推測します。

良い悪いは別にして、それが今の作品作りの様子なのかも知れません。

現状をよく知ろうと思います。

- どういう風にして、作品作りをしているのか?

- お店での(製作現場)での印章の作製方法は?

を今度の講習会で聞いてみようと思っています。

そして、講習会に何を期待するのか・・・これが一番大切です。

講習会に来て、上手にならないなら、講習会は意味がありません。

それは、商売に役立たない組合にはいっているのと同じことになります。

パソコンを使うことを悪く言うつもりはありません。

私も、最初から手彫りで勉強を始めたわけではなく、大野木式という回転しているピンを手作業で荒彫りする機械の練習から印章彫刻を習い出しました。

手彫りを覚えたのは、講習会に通いだしてからです。

文字を書として認知することも大切ですが、彫刻においては図形として認識した方が、実用印章技術の習得は早いと私自身も考えます。(木口は数学だと言われたO先生の言葉が今はよく理解できます)

パソコンやパソコン機能をツールとして、これからは捉えられる指導が求められているような気がします。

先生ぶって、書(?)を知り、一から筆と手でしか良い物は出来ないなどとは、私も微塵も考えていません。

最終的には、市場できちんとした印章が幅を利かせ、量販店のフォント印章が肩身の狭い思いをするように持っていく事が肝要だと思います。

ですので、製作現場を変えるためには、継承現場を変える事も大いにもとめられていると私は思います。

このようなアンケートを全国的に実施して現状を分析精査して、方向性を全国の指導者が議論できる場を持つことが大切だと考えます。

生産(製作現場)≒継承現場≒作品作り(大競技会やグランプリ)が理想であり、近似値を探すことが必要です。

印章製作現場の「しんかんたる否定」は、書を知り、筆を持ち、印刀を砥ぎ、仕上げ刀を駆使する・・・印面との対峙からであり、勿論、それを忘れることはダメだとは思います。

終わりなき楽しき坂道

立子忌の坂道どこまでも登る

【作者】阪西敦子

今日は桃の節句でありますが、星野立子の忌日でもあります。

昨日、講習生の印稿(彫刻する前のデザイン原稿)を2時間ほど添削していて、とても楽しかった。

時間もかかる作業ですが、自分の魂が奮い立つような久しぶりの時間でありました。

胃痛になる少し前にも添削をしたのですが、やはり楽しかった。

自分が、大競技会に出品していたころを思い出しました。

技術講習会に携わって来ましたが、わりとこのあたりを同僚講師に長い間まかせっきりにしていました。

同僚講師が体調を壊されて、急遽出番となりました。

印章彫刻は、印章三法(篆刻三法)を以って印章を作製することを言います。

市場、とりわけネットの中の印章販売は、手彫りや手仕上げという言葉を目にしますが、印章三法の三分の一の領域を購入基準にされているのはおかしな話だと以前よりお話してきたところです。

どんな形状の篆書を用いて、決められた輪郭の中に上手く配字レイアウトしていくか、そこに印章製作の妙があります。

講習生の印稿添削をするということは、そういう字法、章法を伝授していくことが指導者の原点であり、最も楽しい場面であるということが久しぶりに私の中に浸透していきます。

この坂道に終わりはなく、どこまでも登り続ける楽しみを知る人にとっては、大切な坂道なのです。

辞すべき時

辞すべしや即ち軒の梅を見る

【作者】深見けん二

大阪の技能検定実技試験が13日に無事に終了して、関係書類を全て職業能力開発協会に提出しました。

これにて、長らく担当させて頂いた技能検定担当者を卒業させて頂くこととなりました。

また、技術講習会講師を残して、全ての大阪府印章業協同組合の技術関連の任からも外れさせて頂く事となりました。

誰もいないなら、責任放棄なのかもしれませんが、後進には優秀な方がたくさんおられますし、後進養成のために努力してきたつもりです。

辞すべき時は今だと判断し、少し強行でしたがケジメを付けました。

大印展も審査員から裏方まで全て携わりません。

おそらく来年あるであろう大印展にも行かないつもりでいます。

今年は、まだまだ余韻もあるだろうから、講習会以外の全ての近畿と大阪の行事に参加しないつもりです。

詳しくは述べませんが、私なりのケジメの付け方です。

全国組織であります全印協技術委員や大競技会審査員は降りろと言われない限りは続けるつもりですので、4月には東京に審査に参りますし、秋に名古屋であります全国大会の大競技会展示や印章展のお手伝いにも馳せ参じます。

全国の印章技術を愛するみなさん、よろしくお願い申し上げます。

posted: 2022年 2月 19日

強い工芸的な意思・・・その6

ゆりかもめ消さうよ膝のラジカセを

【作者】佐藤映二

朝ドラ『カムカムエヴリバディ』・・・ジョーと京都で暮らす、るいから再び「あんこのおまじない」が聞けましたね。

小豆の声を聴けえ。時計に頼るな。目を離すな

何ゅうしてほしいか小豆が教えてくれる

食べる人の幸せそうな顔を思い浮かべえ

おいしゅうなれ。おいしゅうなれ。おいしゅうなれ

おいしゅうなれ。おいしゅうなれ

おいしゅうなれ。おいしゅうなれ

その気持ちが小豆に乗り移る。うんとおいしゅうなってくれる

甘えあんこが出来上がる

あんこをハンコに置き換えて

ハンコの声を聴けえ。パソコンやパソコンのフォントに頼るな。印面から目を離すな。

何ゅうしてほしいかハンコが教えてくれる

押捺する人の幸せそうな顔を思い浮かべえ

美しい印面になれ。美しい印面になれ。美しい印面になれ

その気持ちがハンコに乗り移る。うんと美しい印面になってくれる

美しいハンコが出来上がる

今日も印面に向かえることに感謝。

posted: 2022年 1月 26日