技能士の責任に自覚を持つ

立ちどまり顔を上げたる冬至かな

【作者】草間時彦

技能検定合格に向けて、必死に奮闘されているみなさんには、お正月は試験終了後と思われている方が多いと思います。

それくらい技能検定の受験は大変で、死に物狂いにならないと合格できません。

経験されていない方にはなかなか分かりにくい事だとおもいますが、最近は嘗て受検された方もその時の思いを忘れている方やともすると、技能検定自体を小馬鹿にされている方の声も聞こえてきます。

技能士の資格にもっと自覚と責任を持つべきだと思っていた時に、昨夜テレビで看護師の戴帽式のニュースを見ました。

戴帽式は看護師の資格授与においてその責任を自覚させる大切な役割を担っていると言われていました。

はんこ屋、印章業の起源、名字帯刀、立行司という言葉を、携帯のメモに記録して、今日調べてみると、何と一昨年のブログに同じような内容を書いて、技能検定受検者を励ましていました。

そのままコピペして再度ご紹介しておきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【技術と知識】

2月になりました。

明後日の2月3日は、印章彫刻木口作業の技能検定の全国統一学科試験の日です。

実技試験とともに学科試験に合格しなければ、いくら実技が満点でも技能検定の合格証書は頂けません。

はんこ屋職人は、ともすると字彫り職人であり、知識より経験、熟練の世界と思われがちであります。

しかし、きちんとしたはんこ屋さんは、印章についての知識や深い思考を持たれている方が多く、技能士の資格にも勿論それが要求されます。

ですので、モラルを守り世に一つだけの印章製作ができるのです。

実用印章を扱う印章業の起りについて、『印章教科書』(公益社団法人全日本印章業協会発行)では、次のように記載されています。

「この頃(戦国時代から安土桃山時代にかけて朱印が作られていた頃)、実名印(後の実印)が商人の間で使用されるようになり、これに伴って、専門の印判師ができるようになりました。秀吉が3人の板版師を選んで、印判師になるように命じ、細字の姓を与えました。これが後の印章業者の元祖となり、京都、金沢にはその子孫が残っています。」

江戸時代に入り、寛永元年に京都の印判師が江戸にくだり板木職と区分され幕府お抱えの御印判師としての看板を掲げ、帯刀を許された者もいたと言われています。

名字帯刀を許されたということでは、相撲の立行司もそうです。

権威のみならず、差し違えたら切腹するという意味で帯刀しているとのことですが、当時の印判師も権威を有していたのみならず、偽造をすれば切腹という意味もあったように思います。

元禄ごろになると、偽造を作るものも相当出てきており、幕府は元禄7年に印判をおした印影によって彫ったり、絵本のように綺麗に書いた模様のとおりに彫ってはいけないという法令を出しています。《『はん』(石井良助著)より》

今なら、フォント文字そのまま使用禁止、キャラクター印禁止と言うところでしょうか。

世間では、彫刻技術も知識もなく、フォントをそのまま使用して同型印の危険性ある商品を平気で販売している業者が多いなか、政治からは足もとをみられ、「とっくに厳格性が損なわれているはずの印鑑」と揶揄される印章不要論がニュースになり吹聴されています。

2月3日に技能検定の学科試験を受検される方は、合格するための知識としてだけに身に着けるのではなく、これを機会に印章から学び、先人の守ってきた規範とその想いにふれ、それを創造的に活かせるような技能士となっていただけるよう心より応援しております。

posted: 2019年 2月 1日

posted: 2021年 12月 22日練度と修錬

『 白露や 茨の針に ひとつづつ 』

【作者】正岡子規

昨日の”技能士の名が泣く前に!”というリブログにコメントを頂きました。

「いつも学ばせて頂きありがとうございます。私の仕事は職人とはかけ離れたものと思ってましたが意外にもそうではなく、部署の異動は定期的にあれど根本的には職人の本質と同じだと最近思えてきました。挫けそうになるときもありますが私も先生に負けぬ様に日々頑張ろうと思いますす、人間は今、俺が一番だと思った瞬間から堕落していきますので気を引き締めてやっていく所存です。」

私からの返信です。

「コメント有難うございます。

印章業界内にいると、このままでは・・・と思う事が多くなってきています。

とりわけ、昨年の「押印廃止」以降の業界の態度には、根本的に印章の本質を無視した論が、さも正論のように存在する様子には、継承現場や市場とのギャップを感じざるを得ません。

しかしながら、印章に罪はありません。

それどころか、認印一本が今まで果たしてきた役割には、社会への多大な貢献があったと思います。

それを無視した論や印章の技術部分を神棚にあげた論は、本当の意味での継承を途絶えさせることとなるでしょう。

印章技術はマニュアルや真似事で継承されるものではなく、トライを繰り返す練度と修錬で積み重ねられていくものです。

そういう意味で印章は工藝だという認識の下、それを探っていく為に、印章と先人たちの思いと相談しながら、気を引き締めて頑張る所存です。」

ホワイトと絵筆・・・修正と加筆の繰り返し

まつすぐの道に出でけり秋の暮

【作者】高野素十

実用印章を彫刻する仕事は、芸術でなく工藝であり、職人の世界であるということを、更に説明しようとしていて、何かと時間が無いのを理由にかまけて居たら、そういう大切な事は書き残さないと、ドンドン自分から逃げていく事に気が付きました。

もうかなり、逃げているのかも知れませんが、取り急ぎ覚書程度にお読み下されば幸いです。

幼い頃、小学生の低学年であったと記憶しています。

左利きの私は字が下手だと母親が心配して、近所のお寺で習字を習わせてくれました。

絵を描くようにペタペタと墨を何回も左手でお手本を真似乍ら塗り付けていました。

お前の字は、看板屋の習字だと言われ、1日で辞めてしまいました。

書道は芸術の分野であると思います。

印章を彫刻するにあたり、書を知っていることはとてもプラスになると思いますが、書や篆刻が出来るからといって、実用印章は彫刻できないのです。

今、印稿(完成デザイン)を書く時は、まず鉛筆で大まかな骨格の線を書きます。

そして、筆を使わずに、細いロットリングペンで籠文字を書き太さを与えていきます。

その後、太ペンでそのアウトラインの線の中を塗ります。

気になるところは、ドンドンと白絵具(ホワイト)と絵筆を使い修正していきます。

またペンで加筆したりして、それを何回も繰り返して、お客様にお見せする印稿(完成デザイン)を仕上げます。

その後の彫刻作業は、彫り続けるのですから、何となく工藝的な匂いは感じられると思いますが、実は彫る前の文字とそのレイアウト作りが非常に工藝的であると私は感じています。

その文字やレイアウトをする段において、自分をそこで主張すると、不思議なことに佳印のレイアウトにならないのです。

文字やレイアウト方法は先人が作って来た感覚に依拠すると、自ずと明るいレイアウト、空間から光が均等に目に飛び込んでくる、朱肉が詰まらない実用的な佳印となり、使用者が押捺して綺麗な美しい印影を表現してくれることとなります。

そして、それを後に続く者に伝える事により、さらに先人と繋がり一つの道が出来上がるのです。

自分、自分ではなく、頭を下げて教えてもらったことを次に伝える作業に中にあります。

修正、加筆、修正、加筆の繰り返し、

先人と相談しながら、後進からも学ぶ、蝸牛の歩みです。

それは、芸術が果たす役割ではなく、あくまで工藝のそれだと思います。

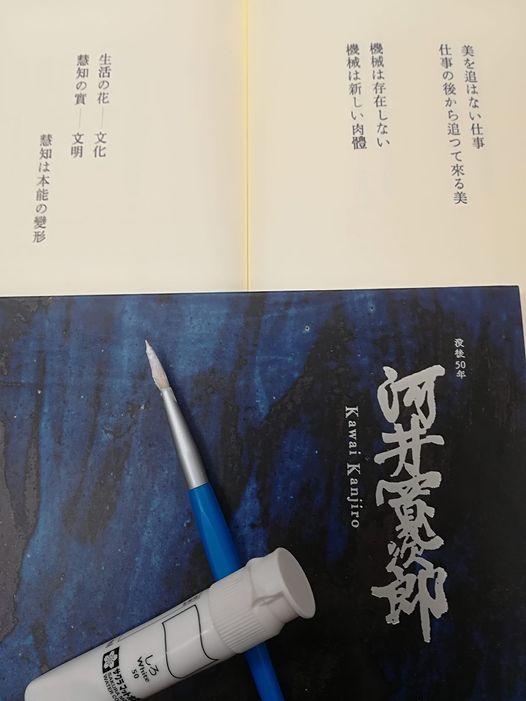

河井寛次郎先生のおっしゃっている

「美を追わない仕事

仕事の後から追ってくる美」

が、それにより少し説明できるかなと考えます。

posted: 2021年 10月 16日

今回で大印展の審査員を辞します

南無秋の彼岸の入日赤々と

【作者】宮部寸七翁

昨日は彼岸の中日、朝散歩で菩提寺にお参りに行きました。

少し決意がいる日で、ご先祖様に背中を押して頂こうと思いました。

お墓に手を合わせて帰ろうとすると、ご住職さまがよく冷えた缶コーヒーを下さいました。

朝食をしっかりと取り、大印展の審査会のために大印会館に出かけていくと、まだシャッターが閉まっていました。久しぶりの一番乗りでしたが、そんなに早く来たつもりはないのに・・・大丈夫だろうかという不安がよぎりました。

審査員の先生方から、何かと今回への不満を聞き乍ら、何とか審査を終えて三賞を筆頭に各賞が決定しました。

審査終了後に「個人的なご相談なのですが、今回を持ちまして大印展の審査員を辞したいと思います。」と述べさせて頂きました。

一番多きい理由はここでは述べる事をしませんが、同業組合である業界団体の運営と業界の根本である技術とその継承が乖離し始めていると思いながら、自分に無理をして続けてきましたが、もう我慢するのは止ようと思いました。

自分がやりたいことを大切にしないと、もうそんなに元気で活動できる時間が無いと考えるようになりました。

今から後の10年は私にとっては貴重な時間です。

もっと技を極めたいし、それを伝える伝え方を他分野で勉強や交流をしていきたいというのが理由です。

誰かに言われましたが、自分自身では後進は多く作ってきたつもりです。

その為の裏方仕事もしてきましたが、ここらでご免被りたいと強く考えています。

審査員の先生方には長らくお世話になりました。

心よりお礼申し上げます。

ハンコには物語がある

玉霰夜鷹は月に帰るめり

【作者】小林一茶

「実印が入用になり、印章ケースの蓋を開けてみると輪郭が破損していました。」という一本のお電話から相談を受けて、お客様がご来店されました。

奥様が結婚祝いに頂いた印章で、登録の時に一回押しただけ・・・何故輪郭が破損していたのでしょう?・・・どうも柘かアカネの木の素材にカラフルな色が塗られているその塗装?が木の素材が息をして膨張したのに耐えられなくなり、破損したようです。

お客様の近くには二軒の手彫りのはんこ屋さんがあって、自分の印章はそこで店主の蘊蓄を聞きながら、購入したとのこと・・・しかし、3年前には店主が亡くなられて、廃業されたとのこと・・・名前を聞くと、物凄く昔に組合で共に理事をされていた方のようでした。

とても寂しい限りです。

そういう技術にこだわりがあるハンコ屋さんがどんどん無くなり・・・ネットの大量生産型のお店が繁盛しているらしい・・・変な世の中だと、私は思います。

問屋さんが、悪気はないのだろうが・・・「はんこ屋さんは、一~二本のハンコが売れるだけで喜ぶ」と言われました。

分速でハンコが売れていく大手ネットショップから見ると、他愛もない一本だろうが、技術にこだわり、矜持をもっているハンコ屋さんが売る一本のハンコには物語がある・・・私は、そういうハンコを作製したい。

明日は、大印展の審査会です。

思う処あり、それを月に帰るきっしょにしたいと考えています。

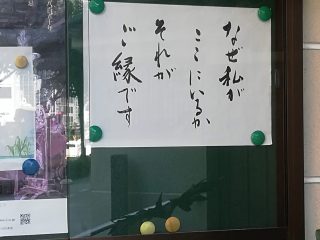

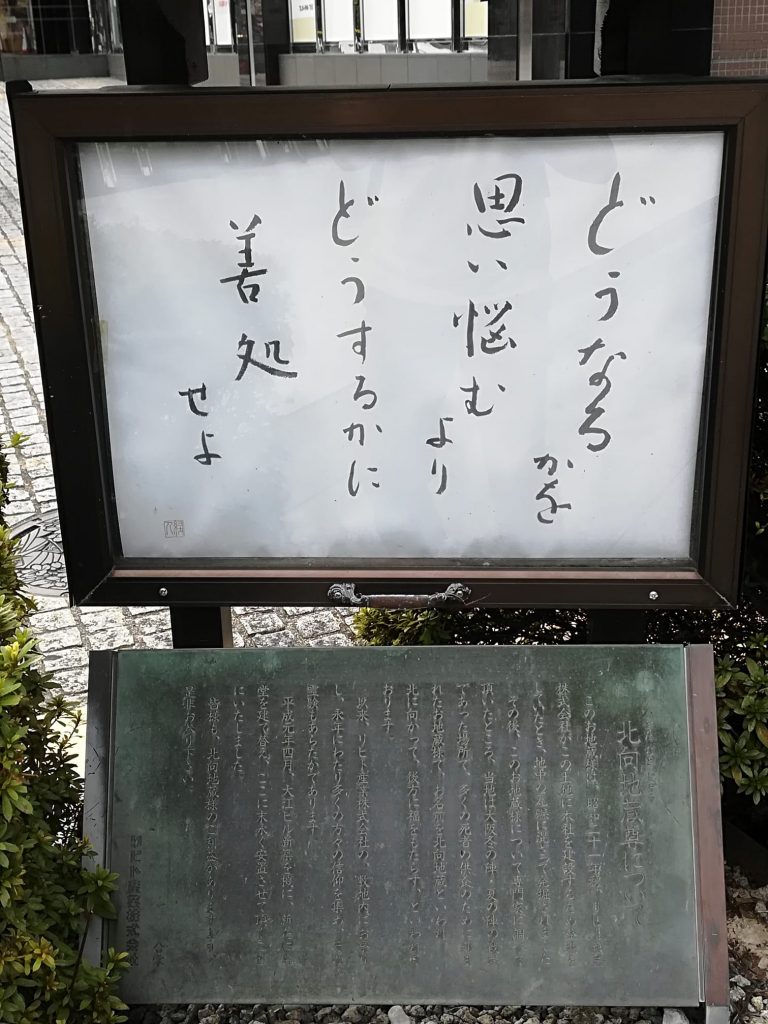

※写真は、通勤途上にあるお地蔵さんの横にある掲示板に貼られていた言葉です。

posted: 2021年 9月 22日技術継承を考えなおす

選挙近し新米古米まぜて炊く

【作者】大元祐子

今朝の朝散歩は夫婦ともども寝倒しとなりました。

明日は、大印展の作品開封日ですが、早起きして頑張ろうと思います。

今日は、仕事量調整と審査員作品作りで休日出勤して、シャッター半分で作業中です。

昨日のブログ「押印廃止から押印禁止へ」にコメントを寄せて頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

「印章自体を面倒なもの、邪魔なものと我々一般の使用者に認識させたのは申し訳ありませんが印章が無くなる訳がないと盲信し出鱈目な商売をした印章業界にあると思います。それも正しい修業をされた技能士が、ではなく売れればいいと開運印鑑やキャラ物、象牙は家庭の発展の様な霊感等一言にまとめれば胡散臭いものを胡散臭い業者が何も知らない使用者に売りつけたのが原因の何割であると確信します。印章競技会等で見られる技能士達の卓越した密刻等の技術を見れば大半の者も印章の価値が分かるでしょうし開運屋か技能士のどちらかを選ぶかは明白です。また印章の値段は地方や店によって違いがありすぎ素人には入店しづらい部分もあります、これからは印章という道具ではなく芸術としての部分が色濃くなっていくと思われますが何卒心ある技能士の方には印章文化の復権のため頑張って頂きたいと願います、私も一級技能士の方に彫って頂いた印章を持ち歩き微力ながら宣伝等させて頂きたいと思います。」

頂いたコメントへの私の返信です。

「コメント有難うございます。

私も業界内におります商売人ですので、ご指摘に片腹痛い側面もあります。

しかしながら、半分職人ですので、その道を生かして行きたいとも考えます。

道具という側面を大切にしてきた一面、芸術性というと、多くの技能士の方を見てきましたが、芸術的側面で生き残られる技能士は何割、いや数パーセント、いや数人かも知れません。

それほど技能士の方の切磋琢磨の場も減り、熟練者の高齢化は印章の芸術分野を残すことを難しくしていると思います。

ハッキリ言いますと、技術が継承されていないということです。

その点を喧しく言ってきたつもりなのですが、今からどうのこうのということは無いであろうと思います。

そういう点では、技能士としてのというより、職人としてのきちんとした伝承を怠ってきた・・・これは組織の問題のみではなく、技能士自身の問題も大きくあると思います。

技能検定継続が本当に大切だと思われている方(技能士も含めて)がどのくらいおられるかが、来春の技能検定を100名以上の受検者でむかえようとする取り組みの中から、私には見えてきたものもあります。

それは良き面、悪しき面の両方ですが、それを踏まえて、業界内部からではなく、それをきちんと伝えるために、業界を飛び出して、学び広めたいと考えています。

あなた様のご愛用の1級技能士の印章が大きな宣伝物となることを応援できるように頑張ります。」

返信を終えてからも、いろんな事を考えさせられました。

嘗て10人ぐらいで1人の高齢者を支えていましたが、今や2人で1人の高齢者を支えています。

このままでいけば、2050年には1人が1人の高齢者を支えなければなりません。

それと同様にと言うわけではありませんが、伝統や伝統技術、それに伴う組織や団体を少数の人が引き受けなければならない時代が到来することと思います。いや、もうその芽はいたるところで出ては叩かれている(隠されている)ようにも思います。

支える人に過重負担があるということは、それだけ継承の土壌が日照り続きで養分が無くなってきていると考えます。

だから、頂いたコメントにも一理あるし、私の返信にも理はあるのです。

しかしながら、誰が悪いということをいっているのではなく、連綿と無視しつづけてきた技術継承を表舞台に出さねばなりません。

それは、今の印章業界では難しいことと悟りました。(少し呆れ、嫌になってきたというところもあります。)

では、どういう風にすればよいかを業界の外から眺める機会を頂きたいと強く考えるように変わってきている自分を感じています。

子どもの運動会より大印展の裏方や講習会運営に努めてきました。

(今はその子らも独り立ちしています。)

そのお蔭で、技術継承という問題をずっと考え続ける事が出来てきました。

しかし、それらは後10年くらいの私の活動期間を狭めることに今はなってきています。

もう少し頑張るためにも、少し距離を置いて考えたく思います。

posted: 2021年 9月 19日

『印章憲章』を神棚から降ろしてガイダンス化を

一足の石の高きに登りけり

【作者】高浜虚子

朝刊に尾身先生の閉会中審査での発言がありました。

‟コロナ「あと2~3年」“

「正確には神のみぞ知ることだが、ワクチンや薬があるインフルエンザのように、不安感がなくなるには2~3年かかるのではないか」

感染者数が減ってきているので、なんとなくコロナ以降について語られている今日この頃ですが、周りを見ても安易な方向に流されないように、気持ちを引き締めないといけないと思っています。

国会においてもそうですが、あらゆる事象において、現場を常に軽視されがちです。

しかしながら、動いているのは現場で、新しい在り方を作っていくのも現場です。

よくお話する『印章憲章』は、印章業界の理想形であり憲法と言って過言ではありません。

しかしながら現実の市場は、それに反する状態が横行してフェイク印章が氾濫しております。

それへの対応をせずして、いくら『印章憲章』を掲げても「絵に描いた餅」であり、具体的なる方策が見いだせないままに、昨年の「押印廃止」の河野発言に繋がりました。(総裁選での知名度がそれにより上がったのは事実です。)

そして、印章の価値は低落の一途を辿っています。

印章の製作現場を変えていくには、印章技術の継承現場を変えていかねばなりません。

頃は常日頃より私が喧しく言っていることで、皆さん耳にタコが出来ているかもしれません。

そして今、技術の継承現場は疲弊しております。

その理由は、技術を『印章憲章』とともに神棚に置き、現実の製作現場とは大きく乖離してしまっているという事だと思います。

技能検定2級の対策講座が各地で開催されて、私も愛知県に呼んで頂いておりますが、こう言う手仕上げの講習や将来的にはパソコンを使用しての文字レイアウト講習などもしていかないと、製作現場とかけ離れた講習会の在り方では、技術屋も育たなくなり、新しい芽が摘み取られて行くことになります。

それは私の理想でありスピリットのほとばしりからの発言ですが、これも現実的には受け入れられてきませんでした。

きっと、これからも難しい事だろうと思います。

今日の朝ドラ『おかえりモネ』のなかで、一般の人から天気の情報を集めるアプリの運用を始めだした朝岡さんが、「私は私の方法でも発信したいと考えています。」ととある場面で言われました。(朝ドラ見ていない人ごめんなさい)

私も今強くそういう気持ちになっています。

そして、神棚に祭り上げられている『印章憲章』と先人よりの技術を製作現場での身近な指針に引き寄せていきたい。

posted: 2021年 9月 16日