最後のフライト

八月のしばらく飛んでない箒

【作者】森田智子

箒に跨り飛んでいるのは、魔女ですね。

映画『魔女の宅急便』の中で、主人公のキキが自分に自信を無くして箒で空をとべなくなる場面があります。

自信は継続の中から生まれます。

当たり前のようにずっとしている事、キキにとっては空を飛ぶこと、それが何らかの原因でできなくなると、その再生にはとてもエネルギーがいります。

今、ドンドンと押印体験の場が減っています。(この文をその理由と共に書きましたが、削りたくなり削りました。)

押印体験の減少は、「しばらく飛んでいない箒」と同じです。

9月から技能検定の各会場予定地域での職能による説明会が始まります。

いわゆる実施団体への「意向調査」です。

3年前の木口彫刻作業、昨年実施されたゴム印彫刻作業も大阪会場の段取りをさせて頂きましたが、やはり「しばらく飛んでいない箒」的な状態で、忘れていることが多い状態です。(年の所為でもありますが)

「しばらく飛んでいない箒」に跨り空を飛ぶにはエネルギーが必要です。

明後日から空を飛び少し遅い個人的な夏休みをとり、英気を養い9月からの嵐の空に臨みたいと思います。

そして、これを最後のフライトにしたく考えています。

どうあろうと、どのようになろうと、いつまでも飛び続ける事は周りにも私にも意味を持たないと感じております。

キツネノカミソリ

きつねのかみそり一人前と思ふなよ

【作者】飯島晴子

土曜の夜に2回目のワクチン接種し、翌朝には家内と朝散歩をしました。

2回目は熱が出た人の話を聞いていましたが、何ともないやんと高を括っていたら、午後から微熱・・・そして39度台まで行きました。

今朝はスッキリとまではいきませんが、平熱に戻りました。

一日中横になっていたので、夜寝れないかなと心配しましたが、充分な睡眠がとれて、却って良い休息になりました。

さあ、8月が始まりました。

緊急事態宣言でもありますが、この8月はほぼ行事がありません。

技術講習会もありません。

名古屋の講座もパスさせていただきます。(ごめんなさい)

以前より8月は休息月と予定していたので、行事は入れないし、あっても行かないと決めていました。

9月に入ってからが大変だろうと思いますが、他所事は参加程度で技能検定関連を中心に位置づけて動こうと思っています。

そうすれば、次が見えて来るかなと思い、そうします。

見えないことをがむしゃらに頑張っても仕方がないかなと考える年になりました。

職人の仕事を覚えるのは、最初の3か月から一年、次は3年目、5年目、10年と節があると思います。

えっ!十年では一端ではないの?という声が聞こえてきそうですが、一端というのは漸く職人の仲間入りが出来た、その端においてやるよという段階だと思います。

この最初の一年や3年目までに、このコロナ禍は2年以上を占拠して、現場での経験や対面講習会がおろそかになってきています。

一番大事な時に、それらがないというのは・・・職人にとって致命的なことであります。

それは10年選手の節目の人にも同様な事が言えます。

10年選手が後進の指導ができない環境になってきています。

実は、これも致命的な事なのです。

職人自身が一人前などとか、ましてや作家などと言うのは、NHKの京都ドラマではないですが、千年早いという事だろうと思います。

今夜、狐が剃刀を銜えて枕元に座っているかもしれませんよ。

posted: 2021年 8月 2日

印刀はもういらない?

2級技能検定の実技試験は印刀という荒彫り刀を使用しなくともできる課題に平成27年度試験から移行しました。

印刀はもういらないのかな・・・

中国から漢字と同じように伝来されたのが、現在の印章なのですが、彫刻方法は西洋活版技術を用いた日本独自の方法です。

基底刀という印刀を用いて、仕上げ刀という片刃の刀で線を作っていく彫刻方法は、西洋活版印刷から分離していった木口木版と言う版画の彫刻方法とも少し違います。(木口木版は仕上げ刀を使用しませんし、判と版の違いがあります。)

日本の実用印章(木口)は、中国から伝来した篆刻技法の彫刻方法とは違う方法で作製されています。

日本の印章が、シルクロードの最終地点の正倉院へとメソポタミアから伝来したという事実をご存知な方でも、これを知らない方は多く、日本の印章には独自性があり、実用に根を生やすことが出来た由縁もあるということが、その彫刻方法からもうかがえます。

その印刀がいらなくなってきています。

良い悪いの問題ではなく、唯一無二を掲げなけらばその存在価値を否定されてしまう印章ですので、技能検定が継続されれば、ますます彫刻の規範を世に表明する必要が出てくることでしょう。

また、それと印刀無しの技術的な講習も試行錯誤していかねばならない課題であると考えます。(2級対策講座のような講習会と判下作製講習のようなもの)

それは、あくまで印章業を残す課題でありますが、本物を残す課題ではありません。

鍛冶屋さんが激減する中で、刀鍛冶のみが継続されていることに、本物は学んでいかねばならない。

印章が自然と刀と同じようにはならないし、印章業自体が継続しないと、そのうち捨てられていくかもしれませんが、技能検定とは別物としての存続課題があると考えます。

https://ameblo.jp/kiann1213/entry-12180256526.html

posted: 2021年 7月 13日

技術や職人を大切にして来ましたか

スマホの普及やデジタルの進展をあげつらい「伝統性を錦の御旗にしていても社会から取り残される」というコロナ以前の論理を未だに振りまいているようでは、到底デジタル化の波にたちうちできない、貧弱な印章業となります。

印章業は、今よりも小さな業界となることは確かであると思いますが、伝統や技術の在り方に目を向けなくなると小さなどころか消滅していく事だろうと推測します。

技術や伝統という土俵のなかには、相撲ではないですが、金が埋まっています。

それを彫り出すのは、並大抵の苦労ではできません。

観客席からヤジを飛ばしていた方が、うんと楽なのです。

技術を研鑽している?からそれでOKと思っている人も多いです。

問題は、技術がきちんと業界内にさえ伝わっていないし、伝えようとする努力をしていないということです。

名古屋での2級技能検定対策講座(愛知県印章技能士会主催)では、地元名古屋は勿論、岐阜県や静岡県からも足を運んで下さり、熱心に私の話を聞き、講座を受講されていました。

組織、団体の枠を超えて、某問屋さんが印章を扱っているお店対象に大活躍していただき、声をかけていただくと、今までどこに尋ねればよいか分からなかった技術の在り方を求めて、20名もの技術を求める人が集まりました。

コロナウイルス感染防止対策のために、20名を超えた方はお断りしていたと後で聞きました。

ほかの所でも、動けばその傾向があると聞き及んでいます。

コロナ禍後日本での在り方は、デジタルとの共存という曖昧なものではありません。

おそらく、スマホの普及のように電子印鑑という在り方が他業界の一部として移っていくなか、その内に印影という在り方も消えゆき、別物の認証の在り方、ビジネススタイルの一形態として変化していく事だろうと予測します。

しかし、それは「おしで」の日本に根付いた印章の在り方とは、本義を別物にするものであるという事が、日本的ではないということが、理解の方向性で進んでいくと思います。

その時に印章が引き継がれる事を前提に動き、残していく事が肝心かなと考えます。

「伝統性という錦の御旗」を折るもの達に、印章としての未来はありません。

posted: 2021年 7月 9日

人の落としたお金を拾うとカネゴンになるよ!

家内が朝散歩のために早起きになったので、夜遅くまでテレビを見ていると怒られます。

昨夜は、NHKのBSで「ウルトラQ」の『カネゴンの繭』が始まったので、ボリュームを小さくして見入りました。

ウルトラマンは、怪獣や特撮技術が出来つつあったのでしょうが、ウルトラQを見ていると、こんな幼稚な仕掛けの撮影を子どもの頃は「スゴイ!」と思い、食い入るように見ていたのだと不思議な気持ちになります。

ウルトラQは、子どもの暮らしぶりが良く出てきます。

カネゴンなどもそうです。

当時の子どもの頃の服装が懐かしく、また工事現場やそこにある大きな土管などの中に入り遊んだ事を思い出します。

カネゴンのエネルギーはお金です。

お金が切れると、胸についてあるカウンターの数値が下がり、元気が出なくなります。

何処かの誰かさんかな・・・。

子どもの頃にテレビで一回見ただけでしたが、その時の記憶からは、お金の亡者になると、カネゴンになると思っていました。

今回見ていると、人の落としたお金を拾うとカネゴンになるとのことでした。

人の褌で相撲を取る・・・

人の築き上げた土台の上に乗っかる・・・

先人が築き上げた技術の上に乗っかり、商いをさせてもらう・・・恩返しをきちんとしないと、美味しいとこばかりに目が行っていると・・・印章の在り方が追いやられて、上手い儲け口がないかと、カネゴンのように目玉をがま口財布の顔の上ににょきにょき、ギョロギョロとしていると、今にあなたもカネゴンになりますよ。

ご注意下さい。

posted: 2021年 7月 6日

職人の修業は修行にも通じる

夏至今日と思ひつつ書を閉ぢにけり

【作者】高浜虚子

昨日が夏至だったんだと何かのニュースで気づかされました。

大きな行事もなく、ただ単に日中が最も長く夜が最も短いだけの日です。

夏に至るという大きな節目なのに、あまり関心を持たれない・・・夏至が名も無き職人の魂である気がしてなりません。

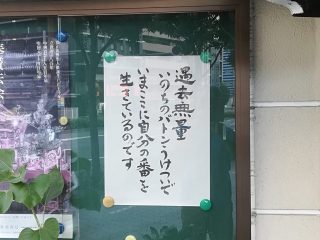

以下、「無一物」というブログ記事に対して頂いたコメントです。

「人間最期は死ぬと分かっていてもなかなか欲望を捨てる事はできません、お互い目の前の利益や損得を追求し紛い物を売ったり安ければいいと直ぐゴミになったりするものを買ってしまいます。修行といえば滝行や絶食、行脚等が思い浮かびますが、それが何の役に立つのだ?と問われれば明確に即答できる人間はなかなかいないと思います。どんな修行でも同じように悩むものであるとは思いますが修行はひらく事のできない人生の悟り、覚者たらんために行うものであると私は考えます。技能士の方達の修行も同じで到達できない高みを目指して修行した技術を入魂するからこそ美しく我々使用者はその製作者や物に対し敬意を払い人生の充実を達成するため襟を正し使用しなければならないと思います。また印章は子供のオモチャとは違い先祖から受け継いだ名前を彫るからこそ正しい物を使わなければならないと信じています。」

私のお返事です。

「いつもコメント、有難うございます。

職人の修業は、修行にも通じると私は思います。

それは、ただ単に技術を覚えるという事だけではなく、その世界で「してはいけないこと」や「なさねばならぬこと」をきちんと身に着けることです。

それは、いわゆる職人道徳を技術修練と共に自分に叩き込み、他者との関係や、職人仕事の使用者との関係、先に行く人への尊敬と、後から来るものへの労いをきちんと技術とともに自己に落とし込む作業の事を言います。

技術だけではいけないし、道徳がない技術でもいけないと私は思います。

正しい物をご提供できる喜びと共にこれからも頑張ります。」

posted: 2021年 6月 22日印章彫刻技能士は人の尊厳と権利を守る仕事

「気象予報士は人の命を守る仕事」

これは、朝ドラ『おかえりモネ』で、モネの持っている気象予報士資格の受検参考書に書いて合った言葉です。

モネは考えます。

「資格ってなんだろう?」

医師の菅波は「医師も気象予報士も国家資格です。人の財産や生命にかかわるもので、何かミスをおかせば、目の前の人の命を奪ってしまうくらいの重い仕事をする資格があるかどうかを問うのが、気象予報士の資格を目指すことだろう。」と応えます。

「印章彫刻技能士の資格ってなんだろう?」

と私は考えます。

国家検定である技能検定で合格した人が技能士と名のることができますというのが厚労省の規定で、技能士の資格についての規定はありません。

ましてや、印章彫刻技能士の明確な国としての規定はありません。

そこで、『おかえりモネ』に準えて、『印章憲章』から言葉を借りて、印章彫刻技能士とはということを考えてみました。

天気の予報を間違えると海で働く漁師さんやモネの職場の山で働く人達の命を奪いかねないという事は安易に想像できます。

また、医者も誤診をしたり、手術で失敗すると命が無くなることに直結します。

印章彫刻技能士が誤字を彫ろうと、失敗をして文字を傷つけたり、輪郭を欠損しても、或いはパソコンフォントの既製文字を使い同型印を彫刻しても、人の命が無くなるという事はありません。

嘗ての印章は、「首と掛けがへ」とまで言われ、他人の保証人になって捺印したことにより財産をとられ、首をつって死ななければならなかったというお話もあり、親が子に簡単に捺印しないようにと教え伝えたものです。

『印章憲章』の印章についての規定に次のようなものがあります。

「印章は個人の権利義務の証左となり、憲法で保障される人間の尊厳の証となるものである。」

そこから派生して考えると・・・

「印章彫刻技能士は、人の尊厳や権利を守る印章を作る仕事である」という事だろうと思います。

昨日は、3か月ぶりの技術講習会でした。

一級技能士を目指して、懸命に机に向かう講習生とそれを指導する講師の先生の姿が久しぶりに大印会館にありました。

講師の先生から「対面講習はやはり必要です」というお声もいただきました。

このような継承現場があるから、業界の技術は健全であり社会的信用に結びつきます。

今年春に叙勲の栄誉に輝かれた東京組合のT先生のお言葉が、(公社)全日本印章業協会機関誌『全印協』に掲載されていました。

その最後に「講習会がなければ今の自分は無かったと思います。」とありました。

大競技会や大印展の作品も、技能検定の受検者も、この継承現場である全国の技術講習会や研究会、勉強会から生まれてきて、引き継がれていくんだという事を肝に銘じなければなりません。

「職人の熟練仕事や丁寧な手仕事」というネットショップに見られるこの言葉も技能検定を初め、全国の職人の日々の研鑽に裏打ちされているという事をフランチャイズのはんこ屋さんや大手ネットショップのみなさんも含め、業界全体が忘れてはいけないことだと強く思います。

その上に乗っかって、技術を土台として、それを信用として商売をさせていただいているのです。

来週は、名古屋に参ります。

来週も頑張ります!

posted: 2021年 6月 21日