本当の美しさ

いつとなく庇はるる身の晩夏かな

【作者】恩田秀子

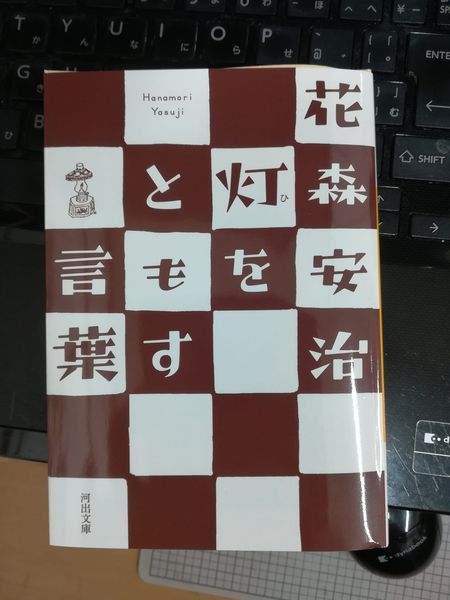

昨日、手にした文庫本『灯をともす言葉』花森安治著(河出書房新社)より

16頁

「美について」より

一つの道具が、暮らしに役立っているということが、

とりもなおさず、美しいということではありませんか。

よく切れる、ということが

包丁の場合には、美しさなのです。

よく切れるためには、包丁は錆びひとつなく

光っていなければならないし、

柄もしっかりした丈夫なものでなければなりません。

しかし、その柄には色んな飾りがついているとしたら、

それは包丁の切れ味には関係ないし、

だから包丁の美しさを、

それだけで傷つけることにもなるのです。

(以上、花森安治さんの文章)

印章の生命は、印章に彫刻された使用者のお名前でなければならない

その名前が、きちんとした文字で丸い輪郭の中に工夫を施されレイアウトされている

そして、使用者が丁寧に押捺することにより

示された相手に信用と信頼を約束する

そういうことが、

印章の場合には、美しさなのです。

しかし、その印面に名前以外の絵やキャラクターという飾りがあったり、

柄という印顆に「オシャレな」装飾がプリントされたプラスチックの印章は、耐久性が悪く、劣化するとマイクロプラスチックになり自然環境に悪影響をあたえます。

そういう装飾は、印章の信を示す道具としての役割には関係ないし、

だから印章の美しさを

それだけで傷つけることになるのです。

昨日は、最終日となった「陶技始末 河井寛次郎の陶芸」観覧のため、中之島香雪美術館に行ってきました。

若い方も多いのには、少し驚きました。

河井寛次郎というと、展覧会のチラシや看板にも出ているような扁壺と呼ばれるものや陶板への陶刻などが他との違いとして有名ですが、いきなりその境地になられたのではなく、1910年に東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科へ入学し、陶芸家の板谷波山の指導を受けたほか、窯業の科学的研究を行った。1914年、東京高等工業学校卒業後は、京都市陶磁器試験場に入所し、同9年に五条坂の窯を入手して京都で活動しました。

思想家柳宗悦との出会いから民藝運動の中心人物として活躍します。

その中で、全国各地の窯にある技法を自分自身の中に取り入れ、扁壺や陶彫による造形作品を展開できたのだと、改めて展示を観覧させて頂き、強く感じたところです。

月曜日の朝から長文をお許しください。

最後に、花森安治さんの言葉をご紹介して、私が何を言いたかったのかご推察いただければと思います。

暮らしと結びついた美しさが、

本当の美しさだ。

・・・『灯をともす言葉』15頁より

posted: 2022年 8月 22日