印章技術に力を入れる

出し穴を離れずにゐる地虫かな

【作者】粟津松彩子

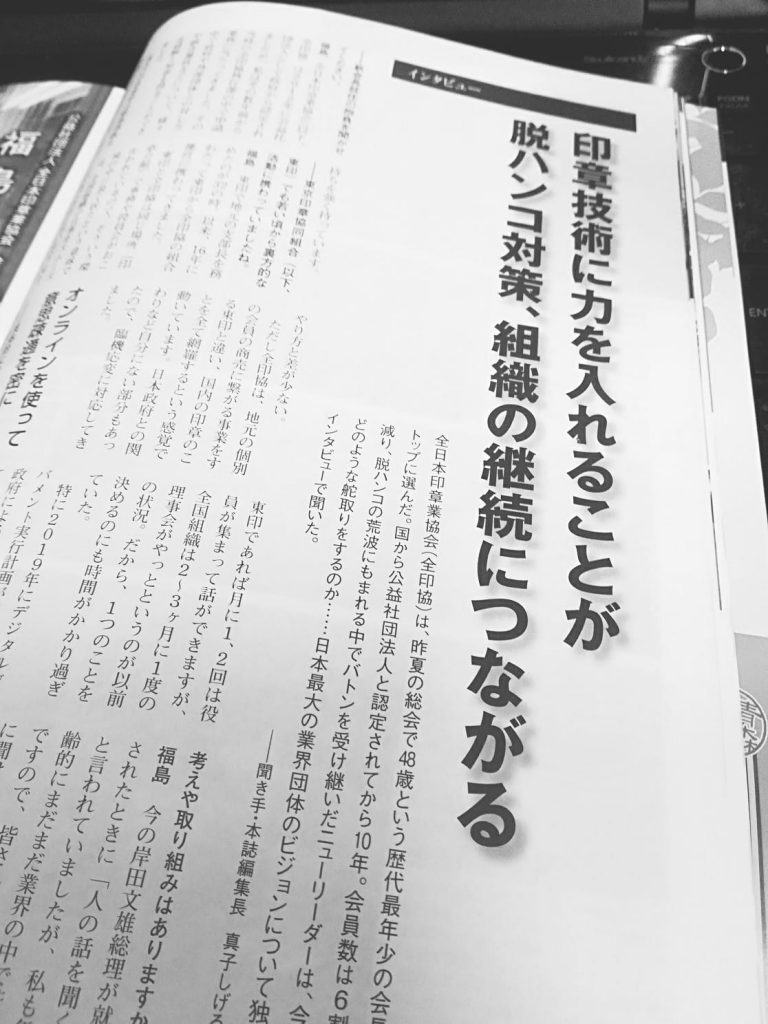

昨日、業界誌が届いた。

何か薄くなったなと感じ、数年前のものとページ数を比べると、20~30頁も減っている。

印章業界は、順風満帆な状態と言えないどころか、縮小の一途をたどっているように、その薄さが物語っている。

どうせ、面白い記事もないのではとページをめくっていると、昨年の総会で会長になられた若き業界団体の会長さんのインタビュー記事がめに飛び込んできた。

「印章技術に力をいれることが脱ハンコ対策、組織の継続につながる」という表題であります。

私が知る限りでは、30年ぶりくらいの技能士である会長であります。

大いに期待が持てるインタビューでありました。

ただ、全国的には技術の継承現場は疲弊しております。

大阪も組合と技能士会が分裂してから、組合に残された技能士は数少なく、技能や技能検定への意識が低く、ひいては技術が業界の土台であるという考え方がなくなりつつあります。

技術講習会への参加者も大阪の組合員が少なく、講師の先生も他県の人に頼っている状態です。

大阪の恥をいうようですが、これらが地方の現状です。

ウクライナへのロシアの進行を伝える報道を見ていると、海外の首相や外相は若い人が多く、女性の方も見受けられます。

業界は私も含めたおじいさんばかりで、若き会長さんに大いに期待しておりますので、技術継承現場にさらに目を向けた具体的な施策を求めてやみません。

posted: 2022年 3月 8日

技術継承現場も変革が必要

とりわくるときの香もこそ桜餅

【作者】久保田万太郎

昨日は、菩提寺への日曜朝散歩を復活させました。

技能検定やら胃痛と怠け心で、ほぼ一月をサボりました。

一月前は暗かった朝6時が、もう明るくなっています。

もう春は目の前ですね。

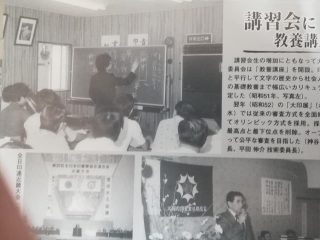

この日は、技術委員会と講師会の合同会議をzoomで致しました。

技術委員として、講習会の存亡にかかわると問題を提起して開催されました。

大阪印章組合の技術講習会は10月が新年度ですが、今年の10月には、基本科の生徒が1人になり、それに対して講師が3人になると予想されます。

研究科は人数はいるのですが、今まで研究科講師として奮闘していただいたI先生が体調を壊されました。

組織の在り様と、これからの在り方を色々と議論しました。

印章業界、とりわけ職人タイプのお店は、待ちの商売だと言われています。

お客様が来られるのを、待っている。

来たら、彫ってあげると言う姿勢の昭和な商売の方が多いように感じます。

技術者も教えを乞うなら教えてあげるという姿勢の講師の先生もおられますが、それでは講習会は自然消滅します。(勿論、生徒側からは教えを乞うと言う姿勢は大切ですが・・・)

巷の製作現場では、フォントを使用した印章製作をどのようにしたら、唯一無二のきちんとした印章に出来るのかと悩まれている方が多いのが現状なのに、それを講習しない、出来ないとは組合講習会の公益的役割とは?何なのだろう。

令和3年度後期の技能検定受検者数は目標の100名を超えたようですが、それを維持していくのに、前述のような昭和な姿勢の講習会では、元の木阿弥・・・平成30年度後期技能検定の時のように、今度はぐんと数が減ってしまうことと予想します。(大阪は数を増やしましたが、全国的には大幅に減らして、これが技能検定廃止の検討会にかかるようになった原因です)

議論の中から、講習費に見合うだけの魅力的な講習内容にしたいという声があがり、これからを期待できそうにも感じました。

魅力的な講習を宜しくお願いします。

そうして、基本科の講習生を増やしてください。

私は、大印技術委員をこの3月で降りまして、大印会館の鍵を返上致します。

もう講習会運営には携わりません。

そして、技術のライバルであり戦友でもある同僚講師I先生の足跡を継いで、研究科講師として奮闘していきます。

これはこれで、実は大変なのですが、おそらく組合幹部の人には推測さえできないことだろうと思います。

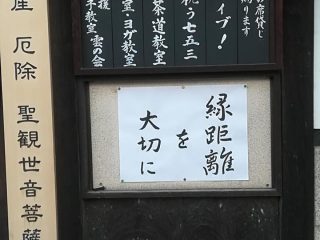

写真は、朝散歩途中にあるお寺の掲示板です。

もう一つは、朝食のデザートにと家内が持たせてくれた桜餅と草餅です。

posted: 2022年 3月 7日弥生ワクワク頑張ろう!

三椏の花三三が九三三が九

【作者】稲畑汀子

先日、お亡くなりになられた稲畑汀子さんの春の句です。

何事も三三が九と計算通りにはいかないのが人生ですね。

これを書いていたら、嘗ての大印技術部の大先輩からお電話を頂きました。

お元気そうで何よりですが、昨年はコロナの為にお会いできませんでした。

今年は、会えたらいいなと思います。

コロナは、三三が九とした計算に割って入ってきます。

しかし、それでも工夫して生きていかないとね。

写真のチラシは、本日午後から産業創造館で実施される「大阪市魅力発信事業セミナー・成果展示発表会」です。

当店も参加しております。

家内が出かけてくれます。

さあ、私は印面に向かいます。

変わらないと残せない時代

三月は人の高さに歩み来る

【作者】榎本好宏

3月になりました。

お蔭様で、胃痛は何とか回復の方向に向かっています。

好きな酒を10日間ほどぬいたのは、ここ数年では珍しいことでした。

一昨日に飲んだ八勺の熱燗は、体が慣れないせいか苦く、美味しく感じませんでした。

昨日あたりから、美味いなぁ~と実感できたのは、体が元に戻り始めたのかな。

皆様には、ご心配をおかけしました。

3月は、胃痛になるほど実施段取りに苦しんだ技能検定の合格発表が11日にあります。(大阪は、職能ホームページに掲載されます)

また、13日は、(公社)全日本印章業協会主催の「第24回全国印章技術大競技会」の作品出品締め切り日(消印有効)です。

それなのに、大阪のコロナウイルス感染状況はまん延防止措置の延長の方向で動いています。

そうなると、また講習会が休講になるのでは・・・

講習生の作品作りの印稿を通信添削しておりますが、マンツーマンの添削指導は良いように感じる方もおられるかもしれませんが、横のつながりが断たれます。

指導者と生徒との往復で完結してしまうということです。

他の生徒(講習生)と比較しながら出品して、全国の技術水準のどの位置に自分がいるのかを見て、反省して次回に向かうなかで、技術が蓄積していきます。

それが一方通行だけになると、勉強の片手落ちになるということです。

大阪の技術講習会は、毎月第三日曜日です。

今月は20日で、まん延防止措置が延長されると、その中に入ってしまいます。

ここ2年間、ずっとこれです。

休講続きの講習会は魅力減です。

リモートも大いに取り入れる必要性に迫られているのではと思う昨今です。

講習生の目線に歩み寄る必要があるのではないかなと、今度の日曜日に対策会議・・・これが私の大印技術委員として最後の仕事となります。

幸福の木の花

老猫のひるね哀れや二月尽

【作者】網野 菊

今日で2月もお終いです。

2月は、ちと無理しすぎました。

つけが後半、体に表れました。

先輩、先生より体へのメッセージは素直に受け取らないといけませんという進言を頂きました。

写真は、お店にあります「幸福の木」です。

黄綬褒章受章のお祝いに税理士の先生より頂いたものです。

これに蕾が出来始まました。

今までも何回か蕾ができて、花が咲きました。

花は夜に咲くのですが、独特の強い匂いを発します。

朝お店に来ると、その強いにおいに鼻が曲がりそうになります。

「幸福の木」に花が咲いたのだから、幸福になれるのかなと、以前ネット検索してみると、木にとっては、そうではないようで、木にストレスが溜まると花を咲かせるらしいです。

私もストレスがたまると体からのメッセージがあります。

以前は腰痛でありました。

おそらく今回の腹痛もそうだろうと思います。

放置しておくと、メッセージを素直に受け取らないと、精神的にやられていく事が過去からの教訓です。

見栄を張って無理しすぎても、ろくなことは無いということですね。

それと、もう無理は聞かない年齢だということをきちんと自覚する必要があります。

前回の「幸福の木」開花の時は、「明石家電視台」への出演のお話が舞い込んだ時だと家内は言います。

暖かい日差しの月末ですが、3月に向けてきっと良い事がありますようにと「幸福の木」の蕾を見つめながら思いました。

posted: 2022年 2月 28日このみち

このみちや いくたりゆきし われはけふゆく

【作者】種田山頭火

昨夜、BSテレビで高倉健3週連続放映の最後をかざる『あなた』を見ました。

もう、テレビで3回くらい見ていますが、これを山田洋二監督作品だと思い込んでいました。

エンドロールで、降旗監督であることを知り、ああやっぱりという変な納得をしました。

勿論一番心に残ったのは、田中裕子演じる妻・洋子の遺骨を無事に故郷の海に散骨して、種田山頭火の「このみちや いくたりゆきし われはけふゆく」という句が画面に現れ、英二がおもむろに辞表を郵送するために封筒に入れたシーンでした。

先日、技能検定も無事終了して4月からは講習会講師の役割のみとなり、肩の重荷がおりました。

辞表をだした英二のように、自分らしさをよく考えて前が見られるような気になりました。

いろんな役割の裏方ばかりをしているのが、誰にもできないと恰好を付けていた自分が恥ずかしくなりました。

そんなことは誰にでも出来たことでありますし、これからもできる事であります。

全国印章技術大競技会の作品締め切りが3月13日と迫ってきています。

昨日は、休講続きの大印技術講習会の講習生の作品印稿を添削していました。

研究科の講師である印友が、体調をこわされて急遽代理講師として携わる一番目の仕事となりました。

実は、講習生はあまり意識していないのかも知れませんが、憧れの研究科講師に代理ではありますが初就任したのです。

嘗て講習生であった時は、研究科の講師の先生は憧れの的でありました。

頑張らなければという勇気も沸いてきています。

自分の足元、自分が出来る事は技術を伝える事であるという再確認が出来たのです。

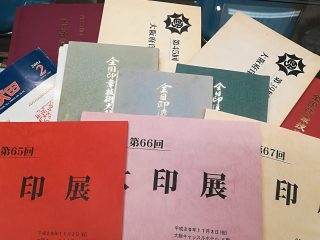

添削をしていると、1点添削するのに1時間半くらいかかりました。

過去の先生先輩、印友の作品、後輩の頑張っている作品を今回の課題と照らし合わせて、過去の印譜を一冊ずつ丁寧に探し出していくのに時間と労苦がかかります。

それでも、それをする事により、刻者がどんな工夫をして作品作りに取り組んでいたかの思いがひしひしと伝わってきて、勉強のやり直しが出来ます。

作品を出品していた講習生時代の印影がひょっこりと印譜の間にはさまっていたりと、更に自分を鍛えてくれる場であることを確信しました。

「このみちや いくたりゆきし われはけふゆく」という種田山頭火の境地にはまだまだですが・・・。

posted: 2022年 2月 21日不器用な検定人生でした

暮色もて人とつながる坂二月

【作者】野沢節子

一昨日、本当に大変であった印章彫刻の技能検定(国家検定)実技試験が終了しました。

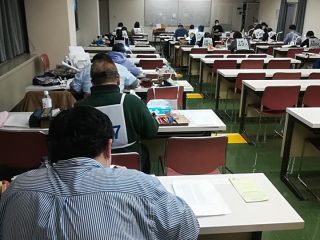

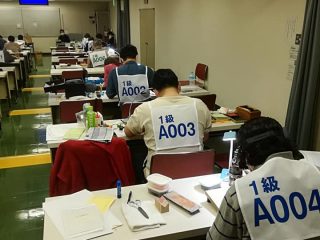

写真は後ろからのその時の風景です。

優秀なスタッフのお蔭で、案外早く無事に終了しました。

帰宅後、熱燗を呑みながらBSで映画『駅―STATION』を見ました。

この映画は、私の中でトップ3に入るお気に入りです。

円谷幸吉選手の遺書が、高倉健の演じる英次が自らの仕事とオリンピック選手指導の間で苦悶する様子と重なります。

「父上様、母上様、三日とろろ美味しゅうございました。干し柿、モチも美味しゅうございました。

敏雄兄、姉上様、おすし美味しゅうございました。

克美兄、姉上様、ブドウ酒とリンゴ美味しゅうございました。

巌兄、姉上様、しそめし、南蛮漬け美味しゅうございました。

喜久造兄、姉上様、ブドウ液、養命酒美味しゅうございました又いつも洗濯ありがとうございました・・・父上様母上様、幸吉は、もうすっかり疲れ切ってしまって走れません・・・何卒お許し下さい・・・」

もう何十回見たか分かりませんが、今回心に最も響いた英次の言葉は・・・

英次の上司が、「今回はオリンピックの指導は降りてくれ。道警の射撃手養成にあたってくれ。」と言った言葉に対して、「私は一介の刑事です。上の指示に従うだけです。」というシーンでした。

もう一つは桐子の章で、桐子の旦那(指名手配者)を射撃殺害した英次が、駅の薪ストーブにしたためていた辞表を放り込んだシーンです。

今までの鑑賞では、この言葉やシーンには引っかかりませんでした。

還暦を回っての技能検定最前線は、今までで最高の受検者数とコロナ禍ということでとても大変な役割(指示)でした。

ずっと、上の指示(それさえ理解していなかった上もおられましたが)に従い努めてまいりました。

今回、大阪府職業能力開発協会から視察においでいただいた方とお話していると、私も名工や黄綬褒賞受章の折にいろいろとお世話になったHさんがこの3月で定年退職されるとお聞きしました。

ちょうど、私も今回で技能検定最前線から足を洗わせて頂きます。

本当にお世話になりました。

posted: 2022年 2月 15日