ここに、たいせつなものが生きている

昨日は、愛知県印章技能士会主催の技能検定対策講座参加者を対象にしたトライアルの後半から寄せて頂きました。

トライアルは来年1月に最終をされるようですが、私はこの回にて終了いたします。

トライアルの作品講評が終わり、参加者から「ようやく先生の言われることがわかりだしました。三年後には厚生労働大臣のお名前入りの証書を目指して頑張りたい。」とのお言葉を頂きました。

名古屋に教えに行っていたようで、技術を希求している生産現場の在り様を知り、反対に元気とパワーを頂けたと喜んでおります。

スタッフも20年ぶりの技能検定再開を目指し、大変であったと思います。

まだ、後1回のトライアルと試験本番を残しておりますが、お体ご自愛頂き、頑張って頂きたく応援致します。

名古屋に行く前日に、久しぶりに本屋さんへ行きました。

先日62歳になったとお伝えしましたが、この間何かと頑張ってきた自分へのご褒美として、志村ふくみさんの本と鞍田先生のご紹介されていた『暮らしの民藝』を購入しました。

これもパワーの源になりそうです。

最後に、志村ふくみさんの本の最初の部分から引用しご紹介しておきます。

『何もかも機械化され、細分化されて、いまの人たちは何でも分析し、解明しようとします。すべてを「剥いて、剥いて」、データで明らかにしようとしているのです。そうではなくて、「包んで包んで包んで」、侵しがたいところにたいせつなものが生きているはずです。』

posted: 2021年 12月 20日師走

何に此師走の市にゆくからす

【作者】松尾芭蕉

先生が走り回るから師走ではなく、どうもお坊さんが走り回るらしい。

先日、登壇させて頂いた先生から学生さんの感想リポートを見せて頂いた。

なかなか、勉強になる。

今後に活かせたらなと思いました。

ハンコの必要性を感じていなかった学生さんが、私の話をきっかけにいろいろと考えてくれたことが一番の成果だと思います。

この間のハンコ不要論の台頭から、学生の間でも、いずれ無くなる文化とメディアから刷り込まれていたようです。

そして、卒業するとやがてデジタルの波に飲み込まれて行くと思いますが、それでも一つずつ違うその人だけのハンコの役割を考えて、そこに日本的な思いが継承されて来ていることを思い出してくれるとありがたい事であります。

師走に入り、技能検定関連でお坊さんのように走り回っています。

今回でお役目は降りますが、この間の受検者を増やす為の全国的行動や業界の対応、底部に流れる技術への希求の芽を感じられたことは大きい事です。

技能検定は、ある一部を担当するだけでは、ほとんど見えてこないことが、長年職能との対応から裏方や検定員までを担当できたことは、私の宝物になりました。

この師走は、先生でもお坊さんでもありませんが、もう少し走り回りたいと考えています。

同窓生との忘年会も二つ断りました。(ごめんなさい。)

大印展の打ち上げも断りました・・・。

酔っ払いでは走り回れませんものね。

頑張ります!

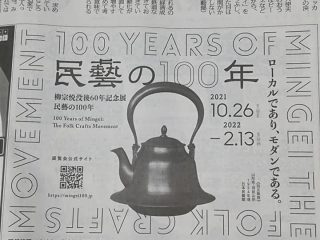

「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」も東京に観に行きたいが・・・。

posted: 2021年 12月 2日大学の講義に登壇させて頂きました

これよりは菊の酒また菊枕

【作者】山口青邨

一昨日の夕刻、K大学経営学部の講義への登壇経験をさせて頂きました。

大学と名のつくところに行ったのは、サークル同窓会で母校に行ったきりです。

大学につくまでの学生街の雰囲気や構内で学生同士が談笑しているのを見ると、今から40年前の自分を思い出していました。

講義は、午後6時25分から7時55分までの6時間目でした。

私の話は、現代の名工に至った足跡と、今の印章を取り巻く状況に対する私の経営論について、拙い話をさせて頂きました。

40名の受講生中、約半数がリモート講義でした。

教室の20名くらいの若者が、目を輝かせて話を聞いてくれました。

専門用語は使わず、出来るだけわかり易い言葉を選んだつもりです。

質問タイムには手を上げなかった男子学生が、講義が終わってから質問にも来てくれました。

担当講師のS先生がおっしゃるには、いつもより真剣に聞いていたよ!と言って下さりました。

若い人の輝く目に、こちらの方がエネルギーを頂いた良い経験でした。

こういう場を、印章の話を私の経験を通して発信する場を増やして行きたいなと思っていたら、来年も他大学でお願いしますとS先生から有難いお声掛けを頂きました。

また、講義ですので学生からのリポート提出があるらしく、それも見分させて頂けるとか・・・。

S先生、有難うございました。

posted: 2021年 11月 27日

くそくらえ!時代と価値観の変化

何もせぬごとし心の冬支度

【作者】三橋敏雄

以前から私のお店が入っているマンションの周辺で、放置自転車が問題となっていました。

かれこれ一月ほど前に、店の前に白い自転車が不定期に置かれるようになった。

理事長先頭に奮闘してくださり、警告文書や張り紙などをして頂いた。

その効果があり、暫くその姿を見なくなった。

つい最近、ほとぼりが冷めたと思ったのか、またその姿を店の前に見るようになった。

再度の警告と、市条例違反で警察に通報の旨を啓示していただくと、そこから姿を消したが、その白い自転車君はコンビニの前に移動していた。

放置自転車の収集車も良く来るので、持っていかれてもいいのかな、また盗られても・・・しかし、高級自転車ならいざ知らず、今やどこにでもあるチャリンコを誰も盗まない・・・それほどの価値は感じないのだろう・・・。

そこまで書いて、学生時代に京都祇園会館で観たイタリア映画『自転車泥棒』(1948年公開)を思い出した。

第二次世界大戦後のイタリアのローマで、役所のポスター貼りの仕事にありついた主人公は、ありったけの金を集めて質屋から自転車をおろした。

ところが、仕事初日から自転車を盗まれてしまう。

自転車が無ければ、折角ありついた職を失うことになる。

息子と一緒に自転車を探し始めるが、その必死さが映画を見ている私にも伝わってくる。

自転車は必需品だ。

ついに途方に暮れた主人公は、逆に自らが自転車泥棒になってしまう。

持ち主から「許してやる」と言われたが、周りからは罵倒を浴びせかけられ、涙が出てくる、それを息子は黙って主人公の手を取り雑踏の中に姿を消していく・・・。

今、これを見て感動する人はいるのかなと考えてしまう。

放置自転車が溢れ、それを収集車が日々集め、決められた期間に取りに来ない自転車は処分される。

自転車は便利な乗り物には変わりないが、イタリア映画の主人公のように涙を伴うほどのモノでもなくなっている。

実印や銀行印は、今後も大丈夫という一言に依拠して、技術者養成努力や市場に出回る規範無き印章を放置自転車のようにすると、実印を盗まれても、涙一つ落ちない世の中がやって来る。

時代と価値観の変化・・・と言ってしまうと、もうそれまでだ。

そうはしたくないし、私はそういう世の中になるのは嫌だと思います。

posted: 2021年 11月 20日あっ!勉強しなくっちゃ

『 旅に病んで 夢は枯れ野を 駆け巡る 』

【作者】松尾芭蕉

技能士つながりであり、当店のお客様である大学の先生から先生の講義への登壇のお話をいただいたのは、5波のコロナの嵐が荒れ狂う少し前だったように記憶しています。

5波の嵐が静かになりだした頃に再度お話を頂き、今月の終盤のとある日に登壇させて頂くこととなりました。

私は経済学部卒でありますが、それとは程遠い職人となり、登壇させて頂くのは経営学部であります。

普段、印章の事や職人について、ベラベラと責任もなく喋っておりますが、今「あっ!勉強しなくっちゃ」という気持ちになっています。

経営学という観点から、印章業の在り方を眺めて行きたいと考えております。

印章業の起源とは、いつだろうか・・・?

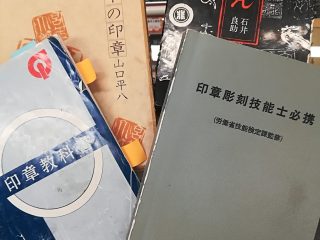

『印章彫刻技能士必携』や『印章教科書』に次のようにあります。

「戦国時代から安土桃山時代にかけて、ポルトガル、オランダ、などの交易が盛んになり、その取引には為政者の朱印を押した朱印状が必要なので、種々の印章が作られました。この頃、実名印(後の実印)が商人の間で使用されるようになり、専門の印判師ができるようになりました。秀吉が3人の板版師を選んで、印判師になるように命じ、細字の姓を与えました。これが後の印章業者の元祖をなり、京都、金沢には現在もその子孫が残っています。」

この文章を読むと、印章の需要ができたから、時の権力者が印判師を養成して印章業の起源をつくったとなります。

嘗ては、なるほどと思っていましたが、視点を製作者側に持ってくると謎だらけの文章だと、現在の業界が抱える問題発生の起源もここにありと考えられます。

それまでの印章の製作は、現在の印章彫刻技能士が製作している方法ではなく、

鋳造された銅印でありました。

印章業界の起りは、印章の製作方法を一変させたのです。

(印章の製作方法の変化が印章業を作ったとも言えます。)

印章の研究者の製作方法の変遷についての研究論文は、私の知る限りでは見当たらないように思います。(印章の鋳造技法についての論はありますが)

私は印章の需要を引き起こしたのが、この製作方法の変化ではないかとさえ考えるようになりました。

この時、その必然性から印章は工藝となったのだと推察致します。

その工藝の姿勢を貫いて居れば、今の業界はもっと違う形になっていたことだろうと思います。

その辺りの探求は、経営学としての印章業の現在の問題点を浮き彫りにしていくかもしれません。

あっ!勉強しなくっちゃ・・・。

posted: 2021年 11月 10日

無意識は必要性の希薄を招く

空箱の中の青空神の留守

【作者】高橋修宏

今朝は、投票に行き仕事場に来ています。

ネットを見ていると、女性史研究家のもろさわさん(96歳)の初投票の経験談を目にしました。

「1946年4月10日。当時21歳だった、もろさわようこさんは家から村役場の投票所まで、約20分の道のりを歩いて行った。

村のはずれから1時間以上、自転車を漕いで駆けつけた人もいれば、大切にしまっていたもち米と小豆で赤飯を炊いて、お祝いした人もいたらしい。

この日は日本の歴史で初めて、参政権を得た女性たちが選挙で一票を投じた日。今から75年前の出来事だ。」

その時の一票の重みは、投票が18歳からになった今、それへの意識が軽くなっているような気がしてなりません。

「印章彫刻」は、先人の努力により昭和45年度から技能検定の職種に加えられました。

技能検定の実施は印章組合ではなく、厚生労働大臣が行う国家検定であります。

国から委任された都道府県は傘下の職業能力開発協会に行わせる体制をとり、その職能と協力協定を印章組合が結び実技試験を検定員が執行するのです。

その為には、印章組合の先輩方が多大なご苦労をされてきたことであると、技能検定の検定員兼裏方を長年させて来て頂いた私は想像できますが、その認識が現在業界にないというより、組合幹部の方々に無いのはとても悲しいことで、またそれだから業界全体に技能検定の必要性が伝わらないし、何ら伝える努力をしてこなかったという事が言えます。

意識しないと、その必要性は希薄となります。

昨日の「不要なハンコ、無駄なハンコはありません」のリブログ記事にコメントを頂きましたので、ご紹介しておきます。

「私の息子が通う中学校でも毎朝提出する検温表に保護者が認印を押印していたものが不要になりました、理由は誰でも押せるから意味が無いということです。日露戦争でバルチック艦隊を最初に発見した沖縄の漁師の方が署名に押印する印章を持っていなかったので連合艦隊に対する通報が数日遅れるということが、またその事実で確認された印章の信用性の重大さを示す事案が実際にあったそうですが日本文化を代表する印章文化の現在に於ける権威失墜の原因を考え他の職種、業種も襟を正さなければ同じ轍を踏むことは明らかであると思います。印章業におかれましては矢張パートの方でも簡単に印章が作れる、売れる、技術者を軽ろんじるでは我々大衆の共感が戻らないのではと一印章ファンとして心配になります。」

以下、私からの返信です。

「コメント有難うございます。

政治はいろんなモノを付随させます。

そこへの働きかけは、芯を突く物でなければ、付随物にやられてしまいます。

押印と言う印章制度を取り入れたのは官印からです。

その官が民に忖度して押印を無くすという事はあり得なく、そこには付随物があるから押印を排除なさるのだと思います。

我々印章を扱う業界人は、そこに偏りの依拠を示すのではなく、向かい合うのは「大衆への共感」であると私も考えます。

使用者に向き合わないと、その商材のクオリティは低下していきます。

技術を神棚に祭り上げ、市場では規範無き玩具印章が乱売されれば、ますます「大衆への共感」は無くなり、それと同時に印章の価値を低下させていく事となります。

それが目下の印章業界であると言って過言ではありません。

私は、そこをもうどうにかする気はなくなりました。

日本文化や工藝としての視点から、印章を支持して頂ける人に向けて、その中の印章を模索して行きたいと強く考えています。

これからが勉強だと思い、飛翔を望む人達と多く関わり、印章を本当の意味で守っていきたいと思っています。

既存の思考や組織からの訣別から新たな一歩を踏み出します。」

posted: 2021年 10月 31日業界全体として技能検定の必要性が理解されていない

林檎投ぐ男の中の少年へ

【作者】正木ゆう子

長文お許しください。

「○黒澤座長 印章彫刻は、昭和45年に申請されたのですが、累計受検者数が段々と減っていて、技能検定の受検は非常に低調であることと、過去にもこういった統廃合の検討会の対象に挙げられているよということ。また、ヒアリングによると潜在的な受検者候補者数はあるけれども、受検ニーズに繋がっていないということ、技能検定を長く実施しているにもかかわらず、業界全体として技能検定の必要性が理解されていないことが考えられます。このため廃止することが適当ではないが、しかしながら一方で、関係業界の団体は会員以外を含めて、潜在的な受検候補者への働き掛けに取り組む姿勢を見せていること、現行の3年ごとの実施に当たる令和3年度の技能検定試験では、先ほど令和3年度は120名以上あるのだとおっしゃってましたので、そういったことを踏まえて、直ちに廃止とはせず、令和3年度の受検者数をきちんと見極めた上で、当該団体としての受検者拡大に向けた、具体的な取組結果を踏まえて、改めて本検討会にて諮ろうということでございますね。」

以上は、令和2年2月に行われた厚生労働省の第25回技能検定職種の統廃合等に関する検討会議事録からの抜粋で、政策研究大学院大学教授の黒澤昌子さん(座長)の発言です。

この中で、私が取り上げたいことは、印章彫刻職種の技能検定が規定の受検者数に届かなかったという事の中身、数字より人の意識の問題です。

国より指摘されているのは、「業界全体として技能検定の必要性が理解されていないこと」が第一番目に問題であると考えます。

その検討会の報告書が同年5月に公表されました。

そのポイントは以下の通りです。

「3 印章彫刻職種

当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。」

それを受けて、受検者100人以上を目指す運動を全国で継承意志のある印章彫刻技能士が立ち上がり、奮闘してきました。

つい先日、受検申請が締め切られましたが、おそらく100名以上の受検希望者があるようです。

私もこの運動の最中で、次の日曜日も名古屋に受検対策講習会に向かいます。

関係者や受検予定者は、みなさん頑張っておられます。

しかしながら、それに携わっているのは、業界全体からするとほんの一握りの行動でしかありません。

全体の運動として共有されていないのと、業界団体の幹部自らが受検しようとか、それを援助しようという気持ちすらなき人も多くいるという事です。

それと、もう一つ特出すべき事項は、「潜在的な受検者候補者数はある」と国が見ているということです。

私も名古屋に行かせて頂いて、それを痛感しております。

それを踏まえて、潜在的な受検者を掘り起こしていく為に、技能検定が継続された後に、何が必要かという事を考えていく事が、業界の技術の振興と、業界自身の発展につながり、消費者から印章への信頼を取り戻す契機になると、そこまで大きなことだと私は認識しております。

その為には、団体会員であることを問わず、広く継承現場の充実に団体は来年以降の6年間に真摯に向き合わねばならないと思います。

技能検定の中身を吟味するより、それを受検する人(潜在的な受検者候補者)を確保することの方が実質的であり、他の方面への大きな刺激になると考えます。

同じような技能検定の統廃合の崖っぷちに立たされている他業界へのヒントを作る事にもなると思います。

また、出品者が偏りをみせ、減少傾向にある大競技会や大印展への影響も、その技術競技会云々よりも、出品される人を作る事の方が大切なのです。

そう、継承現場を全国的に充実させていく事だと強く訴えたいです。

その為には、全国の技術継承現場が一つに繋がる事、そして新しい公益的な技術講習会や勉強会として脱皮していく努力を全国の仲間と交流を持ち進めていく事だと、今ならまだ間に合うことだと私は信じたいです。

posted: 2021年 10月 19日