糸瓜となって

魔がさして糸瓜となりぬどうもどうも

【作者】正木ゆう子

昨日は、7月以来の技術講習会でした。

10月は新年度です。

6人の講習生(大阪の人は1人)

6人の講師(大阪の人は3人)

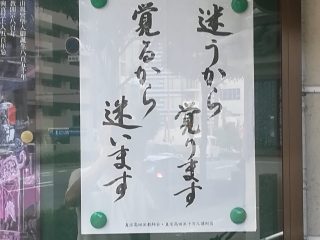

これで良いのだろうかと、時折思ってきた・・・

・・・糸瓜(へちま)のようにぶらりぶらりと、何かにぶら下がっている自分が、きっと外からはそう見てとれるのかもしれない。

今日も、どうもどうもとご挨拶・・・

来年実施される技能検定が、全国の技能士の努力で100名を超える勢いになってきた。

昨日の講習会でも1級を目指して、受検希望者は漸くお尻に火が付いてきたようである。

この取り組みへの評価が、首が何とか繋がったので、検定の内容を変えて(さらに簡単にして新しい?検定導入???字入れや篆刻?)今後の受検者を増やして行きたいという声がどこかから聞こえてきた。

2級を手仕上げ的に甘くして受検希望者を多く募るというところまでは理解できたが、技能検定の試験内容そのものにさらに水を注ぎ薄める事をして、何がしたいのかよくわからない・・・ああ、もう駄目だと思いました。

数遊びをしているとしか思えない評価と対策、全国の技能士がどのような取組(対策講座や勉強会など)をしてどのような人を集めてきたのか、その内容はどうだったのか、受検希望者からの声はどうか・・・そういったところがなぜ見られない、聞こえないのだろうか!

あほか!と腹の中で叫びながら、糸瓜となって、どうもどうもと揺れている。

悲しきかな、この現実。

数字での価値判断より人を基準に

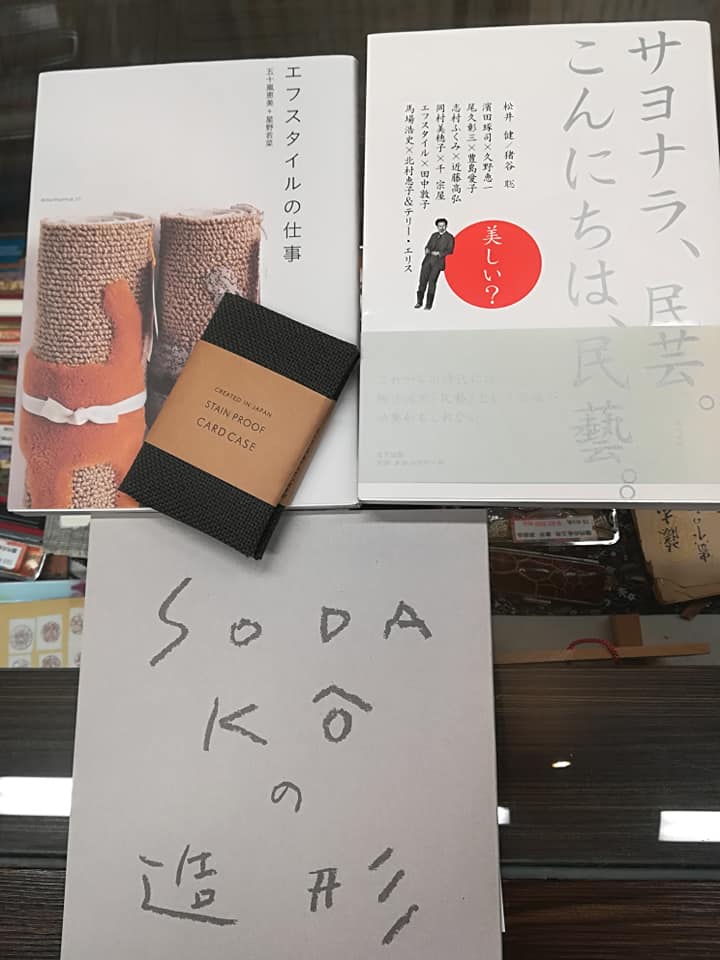

昨日は、FBでお知り合いになった『サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。』の企画・編集者のUさんのご紹介で、京都のKitで開催されているエフスタイル展に寄せて頂きました。

午前中にしなければならないことがあり、それを済ませて京都へ。

Uさんにきちんと住所を教えて頂いていたのに、ネットのホームページ情報から京阪電車で行きました。

行ってみると、一月前に移転されていました。

いやはや・・・あわてると、これです。

肝心のKitさんのお店の写真を撮るのを忘れてしまいました。

途中で、兄からの電話がありましたが、どうしても京都にいた頃に潜っていた懐かしの百万遍界隈に行きたくて(京大生ではありませんでした)、タクシーで移動・・・。

出町柳でうどんを食べて、足早に散策して、急遽大阪に帰りました。

『サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。』のエフスタイルさんの仕事からと今回の京都行で刺激を貰いました。

Uさん、有難うございました。

印章業界全体が上向きにならないと、各個店も繁盛しないと、それは今でも思いますが、自分の立ち位置に帰ろうと考え始めています。

印章業界といえども、コンビニのようにいろんなことをされています。

名刺や小物印刷、これからは年賀状印刷・・・ハンコと共にペーパーレスで印刷が厳しくなると、最近ではオーダーグッズの加工販売等々・・・

それらが良い悪いということではありません。

それら全体を印章業界と言い、それらが向上するためにはというのと、印章が後世に継承され、それを作る職人さんが大切にされるということとは、一緒にするとしんどいなと言う結論に至りました。

印章は工藝だと思います。

印章に込められるのは、職人の製作意欲であり、使用者への感謝の念という思いであります。

数字や事象で価値判断をしていく世の中で、人を基準に考える方法をもっと積極的に取り入れていきたいと思い、さらに民藝を勉強し、足を運んで感じて行きたいと強く思う今日この頃です。

posted: 2021年 10月 11日気が付けば10月

死にごろとも白桃の旨き頃とも思ふ

【作者】河原枇杷男

気が付けば、10月になっています。

3年に一度ですが、技能検定のある年はやはり大変です。

大阪の技能検定に私が携わらせて頂いたのは、もうかなり前の事ですが、運営を任されてからは、受検者の数が多くなりました。

平成30年度後期は19名の受検者、今回はそれを上回ります。

大阪会場の受検者数は増加しています。

けれど、全国的には廃止検討対象職種になっています。

それが私をとても不思議な気持ちにさせている要因なのかも知れません。

来年の秋は、業界の全国大会がありますが、計画的に秋を楽しみたいと考えています。

明日の土曜日は、所用ありお店を休ませて頂きます。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

煕菴 拝

学び、手を動かすために

大印展実務、講習会の運営、技能検定申請実務などで今年はというか、いつも技能検定がある時の状態と同じく、バタバタしております。

今回で大印展審査員、裏方、技術委員会、技能検定(職能)担当を全て降ります。

継承現場と私と私の仕事を求めてくださる人のみを対象に活動して行きたいと考えています。

先日購入した『芸術新潮』10月号に鞍田先生の「いま、民藝を考えるための12冊」のなかの書籍をぼちぼちと勉強しようと思っていました。

ネットで本を買うのが好きではないので、本屋さんに立ち寄ったら、その内の一冊『サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝』が目に付いたので、飛びつくように購入しました。

最初の東大名誉教授の松井健氏のプロムナードを読むだけで、以前より頭に描き始めていた河井寛次郎先生の「美を追わない仕事。仕事の後から追ってくる美。」という言葉が頭の中で揺らめき始めました。

頭の中には、「線の落ち着く位置」(印章の用語では分間を整える)が何によりもたらされるのかというとこらへんから動き始めています。

何をいっているのか、ほとんどの人が理解できないと思いますが、これからゆっくりと文章に落とし込んでいきたいと考えています。

また、それを私の仕事と私が携わる技術継承現場、私を必要としてくれる人達に具体化していこうと思います。

兎に角、今は学び、手を動かしたいと強く考えています。

posted: 2021年 10月 7日

これからを生き抜くために

身に入むや秒針進むとて跳る

【作者】菅 裸馬

昨日は、愛知県印章技能士会の2級技能検定対策リモート講座で印稿についてお話させて頂きました。

その内容の一部を引用させていただきお話いたします。

印稿を書くのに綺麗な線や真っすぐな線をかけない方が多くおられるようでした。

しかし、どんな人でもできるようになりますよというお話をさせて頂きました。

印稿というのは本来ハンコを彫る下書きのようなものですが、検定試験では48ミリ角に9文字の篆書体を手で書いてレイアウトしていきます。

下書き程度ではなく、そのまま24ミリ角に縮小すれば使用できるくらいの完成した印影に近く書かねばなりません。

印章書体の中には、一筆で書けない(書ではない)ものが二つあります。

それは印篆と古印体という印章特有の書体です。

小篆や隷書、楷書、草書、行書は、書道の世界にあります。

書や篆刻と呼ばれているものは、芸術の領域です。

実用印章を彫刻するのは芸術ではなく工藝で、職人の世界です。

実用印章を彫刻している人はハンコ屋の職人であり、芸術家ではありません。

書家や篆刻家は、芸術的な仕事をされ、それにおける才能に溢れた人達であります。

手塚治虫は、学校の先生がチョークを挟んだコンパスで丸を書いている横で、それより正円に見える丸を先生より早く書いたという伝説がある天才漫画家です。

素晴らしい書家や篆刻家、手塚治虫は天才です。

それを真似した線を私が理想に掲げても表現することは到底出来なことだろうと思います。

工藝である実用印章を製作する人は職人であります。

職人は天才ではありません。

天才を真似せずに、職に向かい、消費者に向かい、より良きモノのために繰り返しの修練を積む人です。

職人の仕事は練度であります。

練度とは、何回も何回もトライするということ・・・一本の線を選択するために「私」を消し去りながら模索するその営みであります。

それをするのが職人で、芸術家は自らの個性を表現することを目的にしておられます。

職人はパフォーマーではなく、また作家でもありません。

今、職人本流の息吹が、あちらこちらで芽生え始めています。

それを大量生産大量消費型の商業主義的思考やその中での同業組合の在り方では実現できなかったのが現実で、それらを「私」同様に消し去る決意が次代を作っていくのだろうと推察します。

一昨日、買ってきた『芸術新潮』10月号の表紙に大きく書かれていた特集の題字には「これからを生き抜くための民藝」と記されていました。

大きな勇気を頂けたような気になりました。

さあ、新しい週です。

私のお客様が待っておられます。

頑張ります!

posted: 2021年 9月 27日

押印廃止から押印禁止へ

先日、当店が入っている建物の消防施設の点検がありました。

点検が終わり、確認印を捺すためにハンコを用意して待っていると、「ハンコ屋さんには言いにくいのですが、こちらの欄に部屋番号を書いてもらえませんか」と言われました。

「えっ!なんでなんですか?前回はハンコであったように記憶しているのですが、ハンコではダメなんですか?」

担当の方「個人情報の漏洩になるんです・・・。申し訳ない。」

ハンコが個人情報になる時代なんだ。

印章を捺す事が、そこではダメだとされている。

印章を捺印しても良いではなく、捺印不要でもなく、押印禁止なんだ。

先日、総裁選の立候補者のテレビ討論を見ていると、河野氏はワクチンの普及と共に自らの成果として行政手続きの認印を全廃すると公言され、99%の押印廃止を行われたことを述べておられました。

日本古来の神との約束事としての「おしで」という考え方を基調にシルクロードの最終である正倉院に到達した「印章」は、河野大臣が99%廃止された官印制度から始まったと言っても過言ではありません。

それが民におりて私印を普及していったのです。

つまり、印章史の逆を河野氏は自らの成果として述べられているのだ、そして印章への認識はそういうところにあるのだと思いました。

印章は文化だとされ、文庫本に押された蔵書印をお見せになられていました。

また、書道もされているようで、その落款印も使用されているようです。

それが文化なのでしょうか?

ハンコに花柄や文様が入っていたり、キャラクターが彫られているのが印章文化なのでしょうか?

大きな印章やパフォーマンスが印章文化なのでしょうか?

それを全否定しているのではなく、それに目を向けるように仕向けてきたことには疑問を持ちます。

きちんとした印章を人が日々使用して、それが人と人との約束を守る押印となってきたという実績があるから文化になったのではないでしょうか?

それも古い考え方なのかと・・・日本の将来を危惧いたします。

その内、名前も会社名もハンコと共に消えゆくのではないかな・・・デジタル化の邪魔になれば・・・このままでは。

posted: 2021年 9月 18日

本物を見失う風潮

物言へば唇寒し秋の風

【作者】松尾芭蕉

昨日のブログ記事『死んだハンコ』にいただいたコメントをご紹介します。

「私の息子もモノは試しにということで自販機でアカネ?材で認印を作りました、定価は500円です。当然500円の価値があるかも分からない出来ですがパソコン文字を見慣れている現代人から見ればこんなものだと思うでしょう。しかし中学生の息子が学校に提出する体温測定カードの保護者欄に毎日押印するのですが私の押印する大印展で銀賞を受賞された技能士が彫刻した印影と500円のオモチャでは全然違うね、と息子は言いますし中学の教師の方にも褒められるそうです。古くからあるモノを否定し時間をかけないモノに対し理解を示す事で優越感に浸り本物を見失う風潮に何か違和感を感じる今日この頃です。」

私の返信です。

「コメントありがとうございます。

大印展銀賞受章の技能士の認印を大切に使用されているのですね。

大印展の裏方冥利につきます。

大印展で腕試しをされた凄腕の職人たちが活躍された時代を陰で支えてきたという実感を持ちました。

本当に有り難うございます。

しかし、そういう職人が減ってきたことを痛切に感じています。

時代は変わっていくのだろうと思います。

私も元気で動けるうちに、印章を取り巻く環境を良くしたいと思っています。

業界内部のあれこれに疲れたというのもあるのですが、外に出て本物を享受できる土壌づくりに励みたいと思っています。

『本物を見失う今の風潮』に印章業界自体が感化されて行く様相を止める事はとても困難な事だと考えるようになりました。

別の方法を模索しながら、きちんとした印章を楽しみながらこさえていきたいと強く願っています。」

※写真の「餓鬼」は近くのビルに私が子どもの頃からいます。

ビルは建て替えられましたが、それでもじっと町を見つめています。

posted: 2021年 9月 11日