次に伝えていますか?

七月のなにも落さぬ谷時間

【作者】秋元不死男

いつもなら夏祭りの幟が街角にハタハタと閃いているはずの7月です。

先日、交差点にたって小学生の通学を見守っている地域のおじさんに「幟がない夏はさみしいですね」と声をかけました。

おじさんは、地域のお祭りの世話人で、次男も子どもの頃お世話になりました。

朝の挨拶のつもりでしたが、そのおじさんは悲しそうな顔を私に向けました。

「いや、来年はできますよ。」とこれもできるという根拠もなにもない、ただ励ましだけの言葉です。

おじさん(と言っても80歳前くらい)は、「できますやろか・・・」と弱々しく、更に悲しそうに、泣き声のようにも感じました。

「大丈夫ですよ」とこれまたええかげんな励まし・・・。

そういえば、昨年もこれと同じ会話をしたような気もします。

1年ならまだしも、2年連続で地域のお祭りができないということは、そのおじさんにとっての2年は、とても大きいし、ひょっとして来年は祭りをする事も見る事も出来ないかもしれないという時間なのです。

また、子ども太鼓の伝承は、2年間の空白となります。

今の太鼓の教え方はきっと違うのだろうが、私の子どもの頃の方法は、先輩が傍について教えてくれました。

右左右・・・右左右・・・右左右、左右と声をからして太鼓のバチの上げ下ろしを一生懸命指導してくれました。

そして、自分が上級生になれば、下級生に同じことをしていたのです。

その繰り返しがお祭りを作ってきたのでした。

2年もその練習をしないという事は、3年生の子が5年生になります。

5年生の子は、中学生になり子ども太鼓からは卒業になります。

おじさんは、その事も含めた意味で「できますやろか・・・」と悲しそうに答えたのだろうと思います。

物事が止まる、中断するということは、とても怖いことで、表面上のことだけでなく、根本的に動かなくなることをある意味示唆しています。

準えては書きませんが、印章技術の継承現場はどうだろう・・・。

※写真は一昨年の夏祭風景です。

posted: 2021年 7月 2日

継承の輪の広がり

夕月に七月の蝶のぼりけり

【作者】原 石鼎

今週半ばには、もう7月なのですね。

昨日は、愛知県印章会館に行ってきました。

とても立派な会館で、2階の会議室も広く、20名の参加者も間隔を取りながら技能検定の対策講座が出来ました。

大阪の講習会に講習生として来られているTaさんとToさんに講師としてお声をかけて頂いた時には、集まっても4~5人だろうと思っていました。

地元の問屋さんらの奮闘もあり、20名もの方が欠席なく集まって頂きました。

多くの方々が、普段はパソコンでハンコをこしらえており、課題の一つの印稿(角印に9文字をレイアウトしていく)を手で書いて頂くと、おそらく自分が思っていたよりも時間がかかり、上手く書けない・・・パソコンの画面は自動的に篆書に置き換わり、文字レイアウトされて目の前に表れます。

いざ、手で書くと24ミリ角の倍寸である48ミリ角に、どのくらいの太さにしたらよいのか、隣の文字との距離はどのくらいか・・・常に何気なくされている仕事が手に連動してこないし、頭でイメージできていません。

それは殆どの方がそうです。

私以外に、7名の地元の一級技能士である講師の先生が的確に指導していきます。

少しずつではありますが、各自良くなり、方向が見いだせたのではないかと思います。

この7名の講師の方は、先日お話させた頂いた解散になりました神奈川の印章訓練校の卒業生の方もいます。

また、お誘い頂いた大阪の技術講習会の現役講習生もいます。

大阪の大きな下職専門のS社出身の方もいます。

先輩や先生方に教えて頂き1級技能士になれた・・・その恩返しをしたいという共通の思いが、お話をしているとありました。

それは、継承の輪の広がりであります。

参加者のみなさまも、現在の仕事をより良い物にしていきたい(きちんとしたハンコをつくりたい)、そして資格を取って仕事の励みにして、商売を盛り立てたいという強い気持を持っておられます。

みなさん、真剣で一生懸命取り組んでいただいておりました。

その気持ちに応えられるように、私も頑張りたいと強く思いました。

一時期、パフォーマンスや掛け声だけの技能検定100名受検(来年の検定で100名の受検者がいないと廃止になる)に対しての対策をみていて、諦めかけていた背中を後輩たちや、昨日の参加者の熱意に押されて、自分のできる事をやり切ろうと決意致しました。

次は、7月25日(日)です。

昨日は、東京でも1級の技能検定対策講習をされていました。

動きが活発になり、継承の輪が広がってきています。

posted: 2021年 6月 28日一時代の終焉

昨日、神奈川の印章組合から休校状態が続いていた訓練校の母体である職業訓練法人 神奈川県印章職業訓練協会の解散を知らせる挨拶状を頂いた。

五十年という年月に多くの印章人を全国に輩出し、業界の後継者育成に多大な功績を上げられてきました。

関わって来られました先生、先輩、関係者のみなさま、心よりお疲れ様と申し上げます。

私が訓練校の方と初めて話をさせて頂いたのは、技能グランプリに選手として参加させて頂いていた折に、審査員として参加されていた今は亡きK先生です。

当時グランプリの選手でありながら大阪講習会の准講師を仰せつかっていましたが、指導の基準となる物がなく個人の力量に依拠した指導しか出来ずに、困り果てていました。

懇親会で、K先生にその旨をお話すると、訓練校の『印章教科書』(写真)を送ってくださいました。

これは今でも私の宝物です。

全国グランプリでは、たくさんの訓練校の卒業生と競技させて頂き、Mさんが一位労働大臣賞に輝いた時には飛騨高山に押しかけてお祝いの会をしました。

その後、全国組織である全印協の技術委員として東京に行く機会が多くなり、今回の挨拶状をお送り頂いたT先生やA先生とご一緒に技術委員をさせて頂いております。(当時A先生は技術委員長をしておられ、現在は退任されました)

また技能グランプリでは、N先生にも何かとご指導頂いており、昨年は「令和印章修錬会」の審査にも携わって頂きました。

解散の挨拶状を手にした時、訓練校の卒業生でもない私ですが、一時代の終焉を感じました。

技術の継承は、徒弟制度から訓練校や全国の技術講習会や研究会、勉強会に変わって来ました。

訓練校というのは、講習会とはまた違った徒弟制度の名残や職人道徳をきちんと教える流れがあった場所だと思います。

訓練校の卒業生メンバーは研究会という形でそれを引き継いでおられます。

印章教科書は、ノウハウ本ではありません。

それを読んだからといって、すぐさまハンコが彫れるかと言えば、出来ません。

それで良いのです。

これは、指導者が後継者に指導する時に役立ち、その後の後継者の指針となるものです。

それは、それを使ったことがある人にしか分からないことだろうと思います。

その精神は、現在の全国組織である全印協の『印章教科書』にも引き継がれています。

そういうなかで、職人道徳は育まれ伝えられていく事と確信しております。

明日は、その精神を持ち「2級対策講座」at名古屋に行って参じます。

20名の若き継承者のみなさんと話ができると思うと、今からワクワクしております。

最後に、T先生とA先生へ

本当にお疲れ様でした。

技術継承の最後の砦である技術講習会や研究会、勉強会の灯を消すことなく、全国のみなさんと共に頑張ります!

posted: 2021年 6月 26日

違いを認めるということ

けむりあげ平日つづくかたつむり

【作者】田畑耕作

「はんこ文化は世界で日本だけ。海外との取引を推進していくために、日本の古いはんこの慣習を無くし電子認証を普及しましょう。そうしないと日本は世界から遅れてしまいます。」とは、コロナウイルスと共にはびこった昨年来からの声で、ますます大きくなってきているように思います。

昨日、最高裁大法廷で夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定を「合憲」と決定しました。

この判断は、世界的に遅れているのではないでしょうか。

人の在り方も人それぞれ、思想信条や宗教をそれぞれが自由に選択できるはずの日本において、どうして夫婦別姓は認められないのだろうと思います。

人に違いを認識でき、それを認め合うから仲良く暮らせるのではないだろうか。

自分と人の違いを認識できる人は、自分の良さも認識できる人です。

世界にない日本だけの慣習だからダメであるというのは、はんこ文化の良さを知らない人です。

はんこ文化は、人と人とを確実に結ぶ文化です。

スピーディーにはいかなく、デジタル上では邪魔になるのですが、安易にOKを出さずに、間をとり最終決着を決めるポイントとなる一押しです。

迅速に物事を進めなければならないこともあるとは思います。

しかし、日本の文化を踏みにじってまで、世界に合わせる考え方は、既に世界から遅れた考え方であるという事を認識して頂きたいと思います。

それに声を上げ守れるのは、一つ一つを丁寧に時間をかけて仕上げているきちんとした印章業者ではないだろうか。

篆刻家や工芸家にはできない、日本文化の一員としての「印章の陣地」を守れるのは印章業者の役割だと思います。

「かたつむり」も「けむり」をあげて必死に進んでいるんです。

コメントありがとうございます

今朝ブログを覗いてみると、「雷様と市江さんに怒られました」という記事に以下のコメントを頂きました。

「今朝出勤した際に机上に背ワニ革の印章ケースを置いていたところ年輩の方から、あれ、これ俺が30年前に父親から貰ったケースと同じだと言われ、これは◯◯市の印章ケース製作所で作ってもらいましたと伝えましたら、俺の父親もその◯◯市でわざわざ買ってきたと自慢してたよ、懐かしいな!と言っていました。印影が見事なもの、印章ケースでも手のこんだものは人の心に響きます。いくらしたの?と値段で言われることではなく、綺麗だね、立派だね、です。きちんと修行してきた方の作ったものは美しいです、しかしこのきちんと、が出来てない、または出来ていると勘違いする開運やモチーフを彫って一人前の顔をしている三流以下の人間が大半を占める業界自体が問題なのですが。」

私の返信です・・・

「いつもコメント有難うございます。

「きちんと」をきちんと褒められることって嬉しいものですね。

しかし、世の中きちんとしたものへの評価力が無くなってきています。

きちんとした職人がきちんとした仕事をして出来上がったきちんとした物を使用者がきちんと使用する・・・その流れを断ち切るのが、早く大量に、手仕事から遠くある位置から楽に儲けようという考え方です。

それらが三流以下なのかも知れませんが、印章業界の一員としての私には、それらが大半を占めるとお話になると大変厳しい言葉だと周りを見渡します。

きちんとした物を作るにはきちんとした修錬がいります。

それは、ノウハウ本の一夜漬けで眺める事が出来る代物ではなく、長い年月をかけて身につける教養です。

徒弟制度なき職人の継承現場をノウハウ本(自分さえ上手ければ良いという考え方を含む)にするのではなく、きちんとした職人道徳を習得できる場にするということです。

きちんとした技術は、それが可能です。

今、表面上に職人面をしている業界人に足らないのは、修練で培うはずのその職人道徳と言う教養です。

私として出来ることは、なんとしても少なくなった継承現場でのその教養の継承に尽力したく、また業界外からの視点を業界内に持ち込み、嘗ての徒弟制度がきちんとしていた頃の技術という在り方(日本的霊性)に復興を目指すことであります。」

posted: 2021年 6月 15日時の記念日に思う

時の日の頬杖をつく男の子

【作者】わたなべじゅんこ

先月のこと、パソコンの横に置いている置時計が止まっているのに気づきました。

もうかれこれ30年以上私と共に歩んでくれました。

大学を出て、最初の仕事先の事務所の方々から退職する私に送ってくれたものでした。

私はもう寿命かなと諦めていると、家内が修理に持って行ってくれました。

特殊な電池を使用しているようで、30年以上電池の交換をしたことはありません。

修理に出したところから電話があり、全て分解をして組み立て直しとのことで、それでも動かない可能性もありますとのことでしたので、やはり無理かとすぐに諦める私でした。

しかし、家内は「あなたのそばにずっといて、ハンコの修業時代や苦労を全て見て時を刻んでくれたもの、ダメ元であるかもしれないけど修理してみよう。」と有難いお言葉・・・。

まだ、時計は修理から帰ってきていませんが、今日の時の記念日でふと思い出しました。

直ぐに諦めるのが私の悪い癖なのかも知れませんが、この時計と同じ状態・・・瀕死の状態なのが、印章における技能検定です。

昨日、業界FBグループに東京組合での2級対策講座の状況を知らせてくれる前向きな記事が掲載されていました。(S講師のお元気そうな顔も写っていました)

近畿印章業連盟主催の講座は、開店休業状態です。

致し方がないとのことで、時計の修理を諦めた私に似ております。

東海の方から、6月最終日曜日に20名を集めた講座を持ちますとのお話を聞いた時には、嘘やろ?20名!と思いました。

主体になり動いてくれているのは、大阪の技術講習会の名古屋から通って来てくれている講習生です。(おうた子に教えられとはこのことです。)

今は、当面の技能検定対策かも知れませんが、基本は継承現場の全国的な復活です。

これらの運動をとおして、盛り上がってくれることを期待したいと、諦め癖の付いた私ですが、この20日の大阪の技術講習会と共に27日の東海の講座には顔を出す予定をしています。

タテカンと認印の陣地

はたらいてもう昼が来て薄暑かな

【作者】能村登四郎

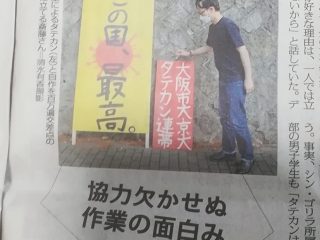

昨日の毎日新聞に斎藤浩平さんの「京大タテカン文化考」とする特集記事がありました。

京大のタテカン(立て看板)が撤去されていることは、知っていましたが、記事の最後の方に大阪市大に学生自治会はないと書かれてあるのを見てショックを覚えました。(斎藤幸平さんは大阪市大の先生であります。)

今の若い人は、表現が多様化してきているし、その表現を発表する場も多様化して、SNSやデジタル的発信も多く、タテカンのような古い発信をしなくなってきているのかとも思っていました。

しかし、学生自治会がないというのは別だと考えます。

タテカンを立てないというルールがある。

それをすんなりと受け入れる学生、その先には学生自治がなくなり、ちっぽけな問題は大きな自由や権利の問題に繋がっていくと思います。

香港の学生には権利意識がきちんとあり、上からのルールに疑問を持つ思考や自治意識があるということです。

日本の大学に学生自治意識が健全なのかどうかが疑問に思われます。

コロナ禍において、リモート授業ばかりで大学を辞める人やアルバイトが無く生活が困窮している人が声を上げきれない。

ルールだからと疑問を持たずに冷静に?従う・・・若者らしさを感じません。

印章においても、タテカン同様に、「押印廃止」を粗末な問題として、声を上げずに、権力や周囲、付き合いに遍き、タテカンを立てていた陣地、押印していた認印の陣地を失った状態。

声は今やどこででもあげられる時代なのに、本質を、印章の在り方を見つめようとしないことに、斎藤幸平さんの「京大タテカン文化考」は答えをくれているようにも感じました。

posted: 2021年 6月 7日