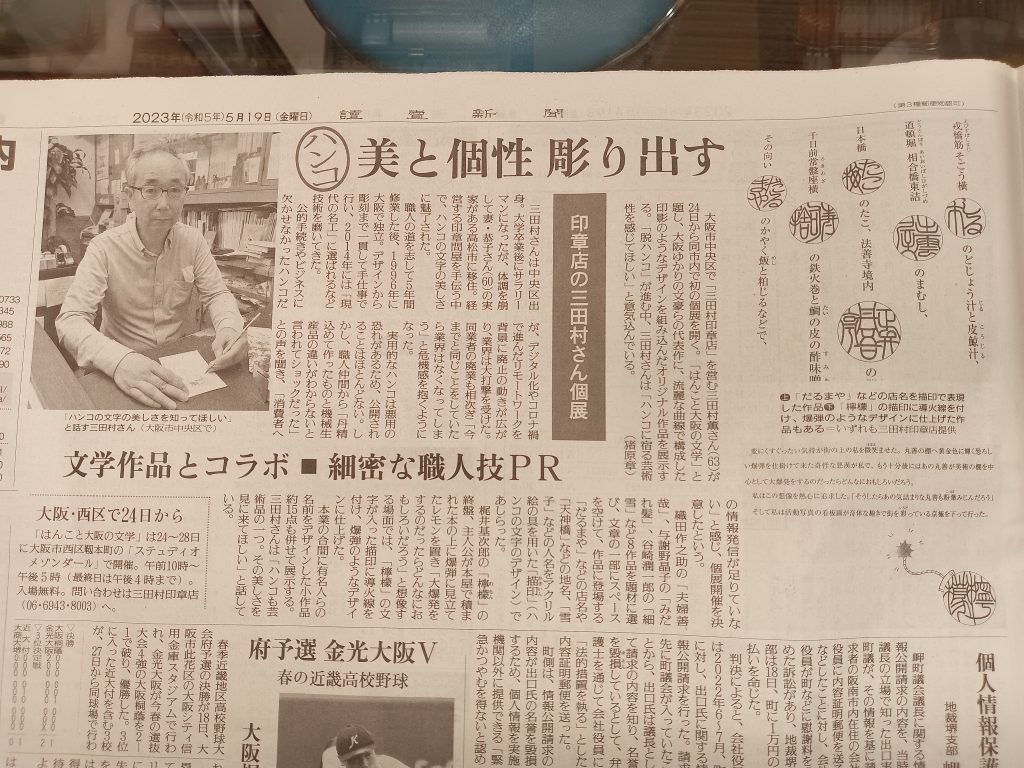

読売新聞にのりました

読売新聞大阪版に個展の案内を掲載頂きました。

緊急告知

【緊急告知】

明日の読売新聞大阪版に個展案内を掲載していただけることになりました。

また、個展の初日24日のテレビ大阪「やさしいニュース」で取り上げて頂けることになりました。(放送後ユーチュウブ発信もして頂けるようです。)

https://cdn.tv-osaka.co.jp/yasashii/news/

拝啓、印章様

拝啓、印章様

貴方が生まれたメソポタミアの地は、今は外からの欲目で戦火に堪えない地ですが、そこにもウイルスの広がりが見られます。

多くの人が、戦争と共に病にも犯されています。

貴方が通ってきた道・・・シルクロードにもウイルスが蔓延しています。

その道の最終地点の正倉院から全国に律令制度ともに広がり、政(まつりごと)を司るために、人と人との約束事、契約の神様である「おしでの大神」の許しを得て、庶民の間にまで浸透し、「信証の具」として人の暮らしに寄り添い、人の命や権利を法と共に守ってきてくれました。

本当に長い間、お疲れ様でした。

ゆっくりと休養を取ってください。

ウイルスが静まり、人の気持ちに余裕が出来て、働き方も新たなる方向性を人が見いだせた時に、再び「おしでの大神」が貴方を呼び寄せ、もう一度人の為に働いてくれないかと言われた時には、再び世の人のお役に立っていただきたいと思います。

まだまだ、パソコン印章やフォント印章、オモチャのような印章が溢れかえっている現在ですが、やがてそれらもウイルスに感染し滅亡していくでしょう。

それまで、ゆっくりと静養してください。

くれぐれも近寄る甘言ウイルスにはお気を付けくださいませ。

敬具

令和2年4月22日

現代の名工 三田村 薫 拝

拝啓、印章様

その後、お元気でいらっしゃいますか。

3年前にお手紙をしたためた時は、世界を怯えさせたウイルスはどうなるのかと心配しておりましたが、私ども夫婦は何とか健康に印章店を営んでおります。

ただ、この3年間であなた様をめぐる環境は更に悪化しております。

先日、新聞で東京大学の太田邦史副学長様が、「人類はこの数か月でもうすでにルビコン川を渡ってしまったのかもしれない」とチャットGPTのことを言われていました。

そうして、「もうすぐ多数の新規ビジネスが生まれるでしょう」とも続けられています。

東大の先生をして、そう言わしめているのだから、きっと世の中は大きく変わっていくのだろうと思います。

しかしながら、旧態依然のあなた様をめぐる状況は変わろうとはしません。

あなた様のご親戚の方々は、時代と新しい時代に適応しようと努力されている方も見受けられますが、実用印章としてのあなた様を営む方々に「あきらめ」ムードがウイルスのごとく浸透していっています。

そういう雰囲気にのまれてしまうと、もう後戻りはできません。

昔よく「原点にもどり」とかいうスローガンを耳にしましたね。

日本にあなた様が入ってきた時、「おしで」の神様はビックリなさったことでしょう。

今はチャットGPTに驚かされています。

しかし、このままではあなた様を彫刻してきた先人たちの技術の結論(印章の美)も失われてしまうこととなります。

どうにかできないものかと、小さな印章店の夫婦は頭を悩ませ、思いついたのが個展を開催して、あなた様の美を多くの人に知ってもらおうと思いました。

ご案内させていただきます。

ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

https://exhibition.mitamura-inshouten.com/

敬具

令和5年4月22日

現代の名工 三田村煕菴 拝

お蔭をもちまして

棟上げや春泥をくる祝酒

【作者】鶴田恭子

個展の準備を家内と共にしていて、つくづく人との関係の大切さが身に染みています。

「三田村さんの印影のうつくしさは、他の印章店にはない美があります。是非とも個展をしましょう。」と背中を押して頂いた人から始まり、個展会場のギャラリーのオーナーは母校(小学校)の先輩でありました。

作品作りのアクリル絵の具を購入するために訪れた画材屋さんは、嘗て「きあんの遊印」を世に広める出発点となった画材屋さん。

その画材屋さんは、家内の依頼に応じてポスターの掲示をしてくれました。

篆刻の同門である建築パースの第一人者のM先生も関連スクールへのポスターの掲示に同意してくれました。

また、同じく篆刻の同門で業界の問屋さんの会長さんも「いきますよ!」と連絡を頂きました。

大阪組合の技術講習会出身の九州の教え子も「個展に行きます!宿をとりました。」と連絡をもらいました。

おそらく・・・じぃ~っと、一人で印章技術研鑽のために人との交流を作らずに、煩わしい人間関係を作らずに、彫る事のみに集中し、講習会講師や大印展の裏方もせずに、組合のバス旅行にも行かずに、組合理事にもならずに、青年部員にもならずに、技術競技会や展覧会に向けて多くの時間ができて、より良い作品作りをしていたら・・・もっと技術がのびていたのだろうか?ともふと考える時がありますが、今は多くの人との交流があったから、今の私の仕事ができる、他店とは違う姿のうつくしい印章をお客様にご提供できると確信できます。

そして、「はんこと大阪の文学」という個展に向けて頑張ります。

ご高覧のほど、よろしくお願い申し上げます。

https://exhibition.mitamura-inshouten.com/

昨夜、嘗て取材でお世話になったと編集者さんへ個展の案内をさせてもらったら、PRに協力しますとのご連絡を頂きました。

個展・・・大変だけど、やらなかったら楽だけれども・・・

行動していると、お世話になった方から勇気をいただきます。

この場をおかりして、お礼申し上げます。

みなさま、ありがとうございます。

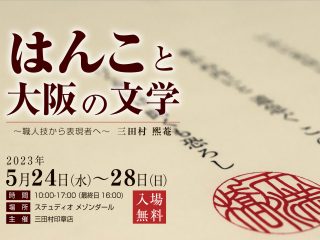

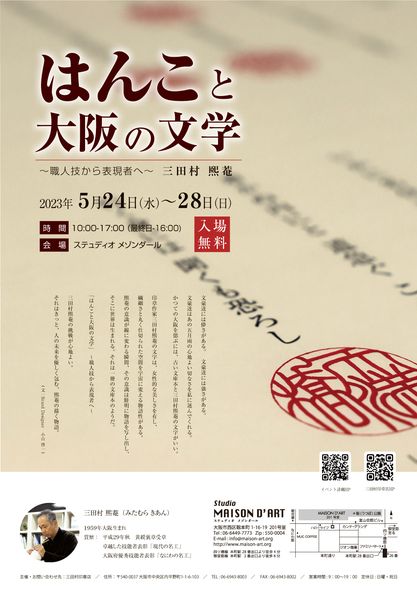

はんこと大阪の文学

同じ顔ならぶ個展や春の雨

【作者】片山由美子

昨日、5月の個展会場にポスターと案内ハガキを持参して、少し打ち合わせをして来ました。

会場のギャラリーは靭公園の南側です。

靭公園のバラ園(入園無料)のバラも丁度見ごろのころとのことです。

私の個展と共に楽しんでいただけると存じます。

個展準備は大変です。

大印展は審査員も裏方もきれいさっぱりと抜けさせて頂きましたが、そこで培った経験も大いに活かされています。

ポスターを持参したり、案内ハガキを見せると、みなさん「はんこと文学?どんなことをしはるの?」とお尋ねになります。

はんこは彫刻するものという考え方を脱ぎ捨てて、商業デザインの一スタイルとして表現するという、おそらく今まで誰もしてこなかったようなことにトライしています。

しかし、はんこの彫刻技術からの脱却ではありません。

そこから学んだから表現できるものを示して行きたい。

換言すると、そこで学んだから、印章彫刻が出来るから表現できる商業デザインにチャレンジしております。

中途半端な、基本無き技術で成し得ないことです。

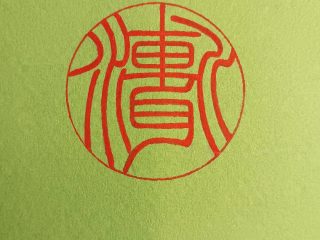

ポスターの写真の隅にある赤い丸のなかにある天満橋という表現は、近松門左衛門の『心中天の綱島』の一節にあります橋尽くしの一部です。

ネタ晴らしになりますので、あまりお話すると「何をしはるんかな?」と来てくれはるお客さんの楽しみをとることになりますので、このぐらいにしておきます。

徐々にネタを少しずつチラリとお見せしたいと思います。

※ホームページのタイトルロゴをポスターと同じに調整しました。

https://exhibition.mitamura-inshouten.com/

posted: 2023年 4月 7日

三田村煕菴個展・ご案内 / 2023.5.24~5.28

もう少し生きよう桜が美しい

【作者】青木敏子

大阪でも桜が満開です。

個展のホームページを桜の花びらをモチーフに制作して頂きました。

まだ少し調整のところもあるのですが、桜の時期を逸してしまえばもったいなく思い、皆さまに「三田村煕菴の個展」をお知らせいたします。

印章の美というと、篆刻芸術や古印の鑑賞を指し、実用印章などには美は無く、押せればよいとしてきたことが、押印を遠のけていったと考えます。

また、デザインというと、印章の文字である篆書と関係のないところから引っ張ってきた文様、キャラクター、フォントをパソコン機能を駆使して構成することを言うような雰囲気がつくられています。

篆書を輪郭という限界線のなかに自由闊達に動かすことが、熟練された技術で可能となります。

桜はやっぱり美しい・・・そこに違う趣を貼り付けると、もはやそれは桜ではなくなる。

毎年同じように咲く桜の美しさに心が満たされ励まされるように、

「印章の美」をきちんと発信できるように頑張りたいと思います。

私の門出となる個展にしたいと考えています。

5月の靭公園は、桜からバラにかわっていると思います。

ご高覧下されば幸甚です。

https://exhibition.mitamura-inshouten.com/

posted: 2023年 3月 28日

節分

鬼もまた心のかたち豆を打つ

【作者】中原道夫

明日から旧暦では年が新たまる立春ということで、今日は節分。

鬼を追い払うということで、「聻」(しゃく・せき)の描印を豆や柊、鰯の代わりに皆様のご健康とご多幸をお祈りして写真を掲載させて頂きます。

人が死ぬと鬼となり、人々は鬼を見て恐れる。その鬼が死ぬと聻になり、鬼たちは聻を見て怖がるという清代の『聊齋志異』(りょうさいしい)という短編小説集の中に書かれています。

江戸中期の随筆「撈海一得」(作者:鈴木煥卿)の上巻には「やく病よけの守りとて、聻の字を門戸に貼る」とあります。

さて、この2月は少々忙しくなりそうです。

いろんな事をお断りして身軽にしてきたつもりなのですが、まだそうもいかず、残余の事も多々あります。

大阪と名古屋の2回の技術講習会やとある取材、最終土曜は東京行きが入りました。

心を忙しくしていては、鬼が入って来る隙を与えてしまいますので、東京行きをチャンスと捉えて、行きたかった日本民藝館の柚木さんの特別展を日曜日に観に行こうかなと考えています。

個展に向けてのアイデアをいただければとも考えています。

posted: 2023年 2月 3日